「ウソも方便」という言葉があるけれども、大人が子どもに対してつく「ウソ」はどの程度ならゆるされるのだろうか。そもそも「ウソ」で人を教えることができるのだろうか。

「しらじらしいなあ」と思いながらもついている「ウソ」を聞くことがよくある。

「……すれば、将来絶対に……だよ」

「……したら、この学校にいられないよ」など。

「ウソ」が「ホント」として機能するためには、二つの方向性がある。

1、大人の「ウソ」を子どもたちが「本当」と信じ込んで疑わない場合

2、大人の「ウソ」を子どもたちが「ウソ」と気づいているんだけど、子どもたちが「信じているふり」という「ウソ」をしていることを、大人が気づかない場合。気づこうとしない場合。

私は、なるべくなら「ウソ」をつかない人生でありたいと思っている。

なるべくなら。

2014/12/31

2014年の総括!

今年一年を振り返りたい。

今年は「足下を固めた」一年だったと思う。

対外的には色々新しい変化があった。

4月:職場が変わった

8月:大学で授業をさせていただいた

8月:夏の大会で研究発表させていただいた

10月:公開研究会に向けて授業開発にチャレンジした

7・11月:ベネッセで実験授業?模擬授業をさせていただいた

11月:「教育と情報の歴史研究会」に参加し新たな出会いが広がった

12月:修士論文が完成して、まもなく大学院生活も修了

など、今年も多くの得がたい経験をすることができた。

しかし、1年が終わってみればあっけないというか、もっと色々やれたなあという思いは正直強い。

やったことの量と言うよりは、手応えか充実感という面でだ。

「足下を固める」というのは、たとえてみれば、野球とかゴルフでスイングをするまえに、両足をぐりぐりとして足場を作る、あの感覚だ。

両足がしっかりと定まれば、フルスイングもできる。周りの景色もよく見えてくる。

まだ、今年はその両足が定まったという状態ではなかった。

やはり、環境が大きく変わったので、それに適応することにエネルギーを注いだという面が大きいのだろう。

妻からはよく言われる。「それって、前の学校に移った一年目もよく言ってたよ」と。じきに慣れることなのだろう。と同時に、千葉大附属に移ったときの野口先生のお言葉も忘れられない。「ワタナベさん、附属に飲まれちゃだめだよ。附属のワタナベじゃなくて、ワタナベのいる附属って言われるようにしないと」と。

どうやって今の現場で足下を固めつつ、自分らしいフルスイングができるかが課題だ。(打率3割が目標??)

そんな中でも私にとって光明となったのは、夏の研究大会にむけてまとめた一つの論文だった。論文はこちら。

その論文は、子どもたちの話し合い場面の分析(談話分析)をもとに、子どもたちがどうやって学んでいったかをつかもうとした。あの研究で、まだまだ自分自身がぜんぜん子どもを見ていないということが分かったし、もっと学ぶ姿を知ろう思ったきっかけとなった。この経験が、今年一年のハイライトと言ってもいいかな。

教師になって15年間、面白い授業、新しい領域の授業を開発していくことに血道をあげてきたけど、最近の興味はそれ以上に、人はどうやって学んでいくのかということの方が強い。

教材開発も楽しいけれども、それだけでは、どうしても面白い「ネタ」を作るところまでで満足してしまう、結果、ジコマンな研究が多かった。これからは、そこからさらに先まで見通し、子どもの学ぶ姿を掬い取る実践と研究を突き進めていきたいと思う。

今年は「足下を固めた」一年だったと思う。

対外的には色々新しい変化があった。

4月:職場が変わった

8月:大学で授業をさせていただいた

8月:夏の大会で研究発表させていただいた

10月:公開研究会に向けて授業開発にチャレンジした

7・11月:ベネッセで実験授業?模擬授業をさせていただいた

11月:「教育と情報の歴史研究会」に参加し新たな出会いが広がった

12月:修士論文が完成して、まもなく大学院生活も修了

など、今年も多くの得がたい経験をすることができた。

しかし、1年が終わってみればあっけないというか、もっと色々やれたなあという思いは正直強い。

やったことの量と言うよりは、手応えか充実感という面でだ。

「足下を固める」というのは、たとえてみれば、野球とかゴルフでスイングをするまえに、両足をぐりぐりとして足場を作る、あの感覚だ。

両足がしっかりと定まれば、フルスイングもできる。周りの景色もよく見えてくる。

まだ、今年はその両足が定まったという状態ではなかった。

やはり、環境が大きく変わったので、それに適応することにエネルギーを注いだという面が大きいのだろう。

妻からはよく言われる。「それって、前の学校に移った一年目もよく言ってたよ」と。じきに慣れることなのだろう。と同時に、千葉大附属に移ったときの野口先生のお言葉も忘れられない。「ワタナベさん、附属に飲まれちゃだめだよ。附属のワタナベじゃなくて、ワタナベのいる附属って言われるようにしないと」と。

どうやって今の現場で足下を固めつつ、自分らしいフルスイングができるかが課題だ。(打率3割が目標??)

そんな中でも私にとって光明となったのは、夏の研究大会にむけてまとめた一つの論文だった。論文はこちら。

その論文は、子どもたちの話し合い場面の分析(談話分析)をもとに、子どもたちがどうやって学んでいったかをつかもうとした。あの研究で、まだまだ自分自身がぜんぜん子どもを見ていないということが分かったし、もっと学ぶ姿を知ろう思ったきっかけとなった。この経験が、今年一年のハイライトと言ってもいいかな。

教師になって15年間、面白い授業、新しい領域の授業を開発していくことに血道をあげてきたけど、最近の興味はそれ以上に、人はどうやって学んでいくのかということの方が強い。

教材開発も楽しいけれども、それだけでは、どうしても面白い「ネタ」を作るところまでで満足してしまう、結果、ジコマンな研究が多かった。これからは、そこからさらに先まで見通し、子どもの学ぶ姿を掬い取る実践と研究を突き進めていきたいと思う。

2014/12/29

大公開! 私の修士論文成分表

来年一月に修士論文を提出する運びとなった。

三年間の集大成を取りあえずまとめられてほっとしている。

研究テーマは「中学校国語科における編集力を高める授業の開発」。

もうちょっと手直しをして、大学の先生からご指導を受けて、それからようやく完成となる。

まだ内容については公表できる段階にはないんだけど、「修士論文の成分表」ということで、研究の目的と、研究をするに当たって参考にした文献をご紹介したいと思う。

研究の目的

本研究では、前章での課題を踏まえ、三つの目的を設定する。

一つ目は、国語科で取り上げる編集力の要素や構造を具体的に解明するということである。

そのために、今までに取り上げられてきた先行授業事例の検討を行うとともに、編集に関する文献研究と編集者への取材を行う。編集プロセスを取り上げた文献を検討したり、編集の現場に携わる編集者への調査を行ったりして、どのようなプロセスで編集が行われているか、どのような意識で編集をしているかを考察する。これらの検討から、編集力にはどのような諸要素が存在し、それらにはどのような関連がみられるか、また、どのような意識で編集が行われているかを明らかにしていく。

二つ目は、中学校国語科において編集力を高める授業プランを開発し、実践することである。

そして三つ目の目的は、編集力を高める授業において、学習者はどのように思考し、編集を学んでいるのか、その学びの姿をとらえることである。

そのために、授業のなかでの学習者の編集プロセスを、パフォーマンス評価、感想コメントの記述、談話分析など様々な方法でとらえて検討することとした。これらの検討により、学習者がどのように編集をしていくか、そのプロセスを明らかにしていくことにした。

以上、三つの研究目的を解明することを通して、中学校国語科における編集力を高める授業の開発に有効な知見を得ることを研究主題とする。

本当に参考になった文献一覧

これらは、本当に参考になったものだけを厳選しています。

本格的な論文を書いてみようと思っている方、研究内容に関心のある人はぜひ目を通してみてください。

(論文に引用できなかったけど参考になったものを含む。どこを参考にしたらこんな論文になるんだ?!という突っ込みはさておき……)

手元にあるもの&覚えている内容だけで列挙したので、詳しくはググってみてください。

◎論文の書き方、質的データのまとめ方などで参考になった本

『留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック』東京大学出版会

『これから研究を書く人のためのガイドブック』ひつじ書房

戸田山和久『論文の教室』NHKブックス

西條 剛央『ライブ講義・質的研究とは何か』新曜社

関口晴広『教育研究のための質的研究法講座』北大路書店

佐藤郁哉『質的データ分析法』新曜社

◎国語関係の修士・博士論文も、論文の書き方のモデルとして参考になった

池田修『中等教育におけるディベートの研究 -入門期の安定した指導法の開発』

摺田誉美『「説得するために書く」作文指導のありかた』渓水社

貝田桃子『作文教材の開発に関する研究』渓水社

井口あずさ『中学生の意見文作成過程におけるメタ認知方略指導に関する研究』渓水社

町田守弘『サブカルチャー教材による国語科授業開発論――学習者の興味・関心喚起の方略を探る――』(博士論文、ネット上にあります)

◎現代のメディア状況などを知るために参考になったもの

梅棹忠夫『情報の文明学』中公文庫(1999)

秋山隆平『情報大爆発-コミュニケーション・デザインはどう変わるか』宣伝会議(2007)

スティーブン・ローゼンバウム (著), 監訳・解説:田中洋 (翻訳), 翻訳:野田牧人 (翻訳)『キュレーション 収集し、選別し、編集し、共有する技術』プレジデント社、 (2011)

松岡正剛『知の編集術』講談社現代新書 ほか、多数。

外山滋比古『エディターシップ』『新エディターシップ』『みすず書房

中俣暁生『編集進化論 editするのは誰か?』フィルムアート社

角田健司『創造の掟 情報空間の編集力学』勁草書房

西岡文彦『別冊宝島 編集の学校』JICC出版局

西岡文彦『編集的発想〈知とイメージをレイアウトする〉』JICC出版局

『これからのメディアをつくる編集デザイン』フィルムアート社

『一週間でマスター 編集をするための基礎メソッド』雷鳥社

菅付雅信『はじめての編集』アルテスパブリッシング、(2012)

日経デザイン (著, 編集), 工藤強勝 (監修, 監修)『編集デザインの教科書 第3版』 (日経デザイン別冊) 日本経済新聞出版、2008/

藤井大輔『「R25」のつくりかた』日本経済新聞出版社、(2009)

三年間の集大成を取りあえずまとめられてほっとしている。

研究テーマは「中学校国語科における編集力を高める授業の開発」。

もうちょっと手直しをして、大学の先生からご指導を受けて、それからようやく完成となる。

まだ内容については公表できる段階にはないんだけど、「修士論文の成分表」ということで、研究の目的と、研究をするに当たって参考にした文献をご紹介したいと思う。

研究の目的

本研究では、前章での課題を踏まえ、三つの目的を設定する。

一つ目は、国語科で取り上げる編集力の要素や構造を具体的に解明するということである。

そのために、今までに取り上げられてきた先行授業事例の検討を行うとともに、編集に関する文献研究と編集者への取材を行う。編集プロセスを取り上げた文献を検討したり、編集の現場に携わる編集者への調査を行ったりして、どのようなプロセスで編集が行われているか、どのような意識で編集をしているかを考察する。これらの検討から、編集力にはどのような諸要素が存在し、それらにはどのような関連がみられるか、また、どのような意識で編集が行われているかを明らかにしていく。

二つ目は、中学校国語科において編集力を高める授業プランを開発し、実践することである。

そして三つ目の目的は、編集力を高める授業において、学習者はどのように思考し、編集を学んでいるのか、その学びの姿をとらえることである。

そのために、授業のなかでの学習者の編集プロセスを、パフォーマンス評価、感想コメントの記述、談話分析など様々な方法でとらえて検討することとした。これらの検討により、学習者がどのように編集をしていくか、そのプロセスを明らかにしていくことにした。

以上、三つの研究目的を解明することを通して、中学校国語科における編集力を高める授業の開発に有効な知見を得ることを研究主題とする。

さて、この目的で研究を進めていく中で参考になった文献を紹介したいと思う。

本当に参考になった文献一覧

これらは、本当に参考になったものだけを厳選しています。

本格的な論文を書いてみようと思っている方、研究内容に関心のある人はぜひ目を通してみてください。

(論文に引用できなかったけど参考になったものを含む。どこを参考にしたらこんな論文になるんだ?!という突っ込みはさておき……)

手元にあるもの&覚えている内容だけで列挙したので、詳しくはググってみてください。

◎論文の書き方、質的データのまとめ方などで参考になった本

『留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック』東京大学出版会

『これから研究を書く人のためのガイドブック』ひつじ書房

戸田山和久『論文の教室』NHKブックス

西條 剛央『ライブ講義・質的研究とは何か』新曜社

関口晴広『教育研究のための質的研究法講座』北大路書店

佐藤郁哉『質的データ分析法』新曜社

◎国語関係の修士・博士論文も、論文の書き方のモデルとして参考になった

池田修『中等教育におけるディベートの研究 -入門期の安定した指導法の開発』

摺田誉美『「説得するために書く」作文指導のありかた』渓水社

貝田桃子『作文教材の開発に関する研究』渓水社

井口あずさ『中学生の意見文作成過程におけるメタ認知方略指導に関する研究』渓水社

町田守弘『サブカルチャー教材による国語科授業開発論――学習者の興味・関心喚起の方略を探る――』(博士論文、ネット上にあります)

◎現代のメディア状況などを知るために参考になったもの

梅棹忠夫『情報の文明学』中公文庫(1999)

秋山隆平『情報大爆発-コミュニケーション・デザインはどう変わるか』宣伝会議(2007)

スティーブン・ローゼンバウム (著), 監訳・解説:田中洋 (翻訳), 翻訳:野田牧人 (翻訳)『キュレーション 収集し、選別し、編集し、共有する技術』プレジデント社、 (2011)

佐々木俊尚『キュレーションの時代ー「つながり」の情報革命が始まる』ちくま新書

小林弘人『新世紀メディア論-新聞・雑誌が死ぬ前に』バジリコ、(2009)

小林弘人『新世紀メディア論-新聞・雑誌が死ぬ前に』バジリコ、(2009)

◎編集についての文献

松岡正剛『知の編集工学』朝日新聞社、(1996)松岡正剛『知の編集術』講談社現代新書 ほか、多数。

外山滋比古『エディターシップ』『新エディターシップ』『みすず書房

中俣暁生『編集進化論 editするのは誰か?』フィルムアート社

角田健司『創造の掟 情報空間の編集力学』勁草書房

西岡文彦『別冊宝島 編集の学校』JICC出版局

西岡文彦『編集的発想〈知とイメージをレイアウトする〉』JICC出版局

『これからのメディアをつくる編集デザイン』フィルムアート社

『一週間でマスター 編集をするための基礎メソッド』雷鳥社

菅付雅信『はじめての編集』アルテスパブリッシング、(2012)

日経デザイン (著, 編集), 工藤強勝 (監修, 監修)『編集デザインの教科書 第3版』 (日経デザイン別冊) 日本経済新聞出版、2008/

藤井大輔『「R25」のつくりかた』日本経済新聞出版社、(2009)

古賀勝利「国語能力としてのエディターシップ」「実践国語研究」2002年9・11月号、明治図書、(2002)

ああ、もっと読みたかった。

ああ、もっと読みたかった。

2014/12/27

歴史はマニアが作る?

「教育と情報の歴史研究会inお茶中」に参加。

日本のICT教育を黎明期からリードしてきた、濃ゆい皆様との研究会&懇親会だった。

マニアックすぎて20%くらいしか理解できなかったが、それを感じさせないオープンな雰囲気で楽しめた。

少なくともこれだけは学ぶことができた。

一、歴史を作るのは、それに時間とお金をいとわずつぎ込めるマニアの存在であること。

二、そのマニアをつなぐ「仕掛け人」や、ハブとなるプラットフォームが生成され、異業種、多様なメンバーによるネットワークが広がっているということ。(雑誌、メーリングリスト、イベントなど)

三 100校プロジェクトのような官製の取り組みであっても、ボトムアップ式に衆知を集めるシステムであれば有効に機能するということ。

四 正しいことよりも、新しいこと、そして、より面白いことに価値を置くほうが、結果的によいパフォーマンスをあげられるということ。

五 最後に、ICTをめぐる問題は20年来ほとんど変わっていないということ。学びとツールの問題、授業観の問題、セキュリティの問題等。しかし、かつてはICTに関わる全てを1人が担っていたが、現在では分業化が進み、システムの全体像や構造を俯瞰できる存在が少なくなってきているということ。

日本のICT教育を黎明期からリードしてきた、濃ゆい皆様との研究会&懇親会だった。

マニアックすぎて20%くらいしか理解できなかったが、それを感じさせないオープンな雰囲気で楽しめた。

少なくともこれだけは学ぶことができた。

一、歴史を作るのは、それに時間とお金をいとわずつぎ込めるマニアの存在であること。

二、そのマニアをつなぐ「仕掛け人」や、ハブとなるプラットフォームが生成され、異業種、多様なメンバーによるネットワークが広がっているということ。(雑誌、メーリングリスト、イベントなど)

三 100校プロジェクトのような官製の取り組みであっても、ボトムアップ式に衆知を集めるシステムであれば有効に機能するということ。

四 正しいことよりも、新しいこと、そして、より面白いことに価値を置くほうが、結果的によいパフォーマンスをあげられるということ。

五 最後に、ICTをめぐる問題は20年来ほとんど変わっていないということ。学びとツールの問題、授業観の問題、セキュリティの問題等。しかし、かつてはICTに関わる全てを1人が担っていたが、現在では分業化が進み、システムの全体像や構造を俯瞰できる存在が少なくなってきているということ。

悩ましき年賀状問題

ここ5年くらい前から変化が見られているようだ。

周りの先生を見回すと、どの先生も年賀状を当たり前に出すようになってきた。

担任の先生が、クラスの生徒へに、である。

私が児童・生徒時代、一回も担任とは年賀状のやりとりはなかった。だから、こういう風習?になったのは、私の周りではひょっとしたら最近のことかもしれない。

そういう私自身も、学級担任になれば当たり前のようにクラスの生徒に年賀状を出していた。(自腹)

しかし、去年持ったクラスでは、形式的なのはやっても仕方が無いと判断して年賀状は出さずに、結局返事だけ出すようにした。

学級担任がクラスの生徒に年賀状を出すか、出さないか。

おそらく三つのパターンがあるのだろう。

1、担任の先生が自腹で出す。

2、学級費などの経費で出す。

3、出さない。(返事のみ)

さらには、

1、学校あるいは学年で出す/出さない方針が決められている

2、担任の判断で、それぞれが出している

というケースがあるだろう。

日本中くまなく調べてみると、この辺はどうなっているんだろう。ちょっと気になるところである。

「担任の先生が年賀状を出す問題」は、どの程度、プライベートな領域に学級担任が関わろうとしているかという問題にもつながってくる。そしてそれを他の先生とどの程度共通理解して判断しているのかという問題にも。

結構今の学校のスタンスを浮かび上がらせる視点だと思うけれども、どうだろうか。

周りの先生を見回すと、どの先生も年賀状を当たり前に出すようになってきた。

担任の先生が、クラスの生徒へに、である。

私が児童・生徒時代、一回も担任とは年賀状のやりとりはなかった。だから、こういう風習?になったのは、私の周りではひょっとしたら最近のことかもしれない。

そういう私自身も、学級担任になれば当たり前のようにクラスの生徒に年賀状を出していた。(自腹)

しかし、去年持ったクラスでは、形式的なのはやっても仕方が無いと判断して年賀状は出さずに、結局返事だけ出すようにした。

学級担任がクラスの生徒に年賀状を出すか、出さないか。

おそらく三つのパターンがあるのだろう。

1、担任の先生が自腹で出す。

2、学級費などの経費で出す。

3、出さない。(返事のみ)

さらには、

1、学校あるいは学年で出す/出さない方針が決められている

2、担任の判断で、それぞれが出している

というケースがあるだろう。

日本中くまなく調べてみると、この辺はどうなっているんだろう。ちょっと気になるところである。

「担任の先生が年賀状を出す問題」は、どの程度、プライベートな領域に学級担任が関わろうとしているかという問題にもつながってくる。そしてそれを他の先生とどの程度共通理解して判断しているのかという問題にも。

結構今の学校のスタンスを浮かび上がらせる視点だと思うけれども、どうだろうか。

「なります」地方の日本人

成増ではない。

「〜なります」とつい言ってしまうのが日本語、日本人であるということだ。

こちらがお通しとなります。

サービス税は10%になります。

教科書では……となっています。

うちの学校では……となっています。

「なります」、じゃなくて、誰かが「している」んでしょ。と言いたくなるものまで、「……なります」と言ってしまうのが、日本語になります。

「〜なります」とつい言ってしまうのが日本語、日本人であるということだ。

こちらがお通しとなります。

サービス税は10%になります。

教科書では……となっています。

うちの学校では……となっています。

「なります」、じゃなくて、誰かが「している」んでしょ。と言いたくなるものまで、「……なります」と言ってしまうのが、日本語になります。

2014/12/13

高校生の演説はなぜ空疎か、または、日本人は演説ができるか?

先日、ある大学の先生からとても興味深いことをうかがった。

都内の高校のイベントで弁論大会に参加したんだけど、その高校生の日本語弁論が全く上滑りで、全然心に響いてこない、説得力のないものだったということだった。

反面、同じ高校生の英語スピーチのほうがよっぽどロジカルで、心に届くものだったということだ。

両方とも都内を代表する高校生、英語と日本語、この差は何なのか?と。

スピーチが下手?というとちょっとちがう。学校で選ばれ、都内でも代表になるくらいの生徒だ。しかし不自然に感情が出過ぎて、全国民の意見を代表しているかのような物言いが、ものすごく空疎に響いてしまう、そのくせジェスチャー、ボディーアクションはとっても巧みなのだ。だから、よけいに空回りして見えてくる。

(もっとも、外国人から見ても、日本人がジェスチャーをして演説するのはかなり奇異に映るらしい)

その先生はいくつかの仮説をおっしゃっていた。

一つは、日本語の演説の良いモデルがないのではないかということ。だから、うさんくさい政治家のような、思い入れたっぷりな空疎なボディーアクションなどを模倣してしまう。(某予備校の先生??)

もう一つは、日本語の書き言葉と、話し言葉とではまだ断絶がある。演説向きの話し言葉が十分成熟していないのではないか? それが英語の場合はわりとすんなりと書き言葉と話し言葉とがつながっているのではないか。

さらには、もしかしたら、その高校生を指導する教員が、「良い演説ってこういうものだ」というのを勘違いして指導してしまったいるのではないか、という仮説。

なかなか興味深いお話だった。

中学校でも同様の話はいくらでもありそうだ。優等生的な演説、優等生的な作文。よい演説のモデルの不在。(教師である私がそのよいモデルになれるかと言ったら、全然その自信は無い)

都内の高校のイベントで弁論大会に参加したんだけど、その高校生の日本語弁論が全く上滑りで、全然心に響いてこない、説得力のないものだったということだった。

反面、同じ高校生の英語スピーチのほうがよっぽどロジカルで、心に届くものだったということだ。

両方とも都内を代表する高校生、英語と日本語、この差は何なのか?と。

スピーチが下手?というとちょっとちがう。学校で選ばれ、都内でも代表になるくらいの生徒だ。しかし不自然に感情が出過ぎて、全国民の意見を代表しているかのような物言いが、ものすごく空疎に響いてしまう、そのくせジェスチャー、ボディーアクションはとっても巧みなのだ。だから、よけいに空回りして見えてくる。

(もっとも、外国人から見ても、日本人がジェスチャーをして演説するのはかなり奇異に映るらしい)

その先生はいくつかの仮説をおっしゃっていた。

一つは、日本語の演説の良いモデルがないのではないかということ。だから、うさんくさい政治家のような、思い入れたっぷりな空疎なボディーアクションなどを模倣してしまう。(某予備校の先生??)

もう一つは、日本語の書き言葉と、話し言葉とではまだ断絶がある。演説向きの話し言葉が十分成熟していないのではないか? それが英語の場合はわりとすんなりと書き言葉と話し言葉とがつながっているのではないか。

さらには、もしかしたら、その高校生を指導する教員が、「良い演説ってこういうものだ」というのを勘違いして指導してしまったいるのではないか、という仮説。

なかなか興味深いお話だった。

中学校でも同様の話はいくらでもありそうだ。優等生的な演説、優等生的な作文。よい演説のモデルの不在。(教師である私がそのよいモデルになれるかと言ったら、全然その自信は無い)

2014/12/12

共感しすぎると話し合いの言葉のやりとりは少なくなる

あるテーマでの話し合い。グループのメンバーので考えがだいたいそろい、協調、共感が進んでいく。そうなると、言葉のやりとりがほとんど少なくなってくる。

たとえば、その会話の様子を文字起こししたとすると、ほとんど意味不明の状態になる。

「これはこっち?」「そうだね、それ」「これは」「うん」などなど。

お互いの考えが一致し、お互いの脳みそを使いあっているレベルの状態になってくると、こういう感じの言葉のやりとりになってくる。これが、ワールドカフェ のように途中でメンバーをシャッフルしたり、ディベート的に違った立場に立たせたら、全く異なったコミュニケーションになってくるはずだ。

話し合いのグループに異質性や他者性がないと、言葉を尽くして説明しようという話し合いには、なかなかならない。というか、言葉を交わす必要性を感じないのだろう。そしてそれが悪いということにはならないということだ。

たとえば、その会話の様子を文字起こししたとすると、ほとんど意味不明の状態になる。

「これはこっち?」「そうだね、それ」「これは」「うん」などなど。

お互いの考えが一致し、お互いの脳みそを使いあっているレベルの状態になってくると、こういう感じの言葉のやりとりになってくる。これが、ワールドカフェ のように途中でメンバーをシャッフルしたり、ディベート的に違った立場に立たせたら、全く異なったコミュニケーションになってくるはずだ。

話し合いのグループに異質性や他者性がないと、言葉を尽くして説明しようという話し合いには、なかなかならない。というか、言葉を交わす必要性を感じないのだろう。そしてそれが悪いということにはならないということだ。

2014/12/07

めくるめく口述筆記の世界

Macのデフォルトでついている音声認識はすばらしい。

論文執筆ではこの音声入力にかなりお世話になっている。

生徒の感想コメントや談話分析、書籍からの引用などの単純な文字起こしは、ほぼ音声入力。(ただ、ちょっとコツを言うと、一太郎とかよりも、Macのアプリ(メモ帳など)のほうが変換が自動化されるので便利みたい。メモ帳で打ち出したテキストを一太郎の文章に貼り付けている)

ここでちょっと調子に乗って、文章も口述筆記をしてみようと思った。

太宰治は「駆け込み訴え」などの作品を妻に口述筆記をさせて書かせたといわれている。折口信夫のあの文章も、最愛?の弟子に語って聞かせたのを文章化したのだという。

そんな私も、ついにめんどくさくなって論文の口述筆記にチャレンジしてみることとした。生徒の作品を見て、感じたこと、考えたこと、そこから気づいたことなどを語っていく。これですらすらと文章が打ち出されていければ、200枚も夢ではないだろう。

論文執筆ではこの音声入力にかなりお世話になっている。

生徒の感想コメントや談話分析、書籍からの引用などの単純な文字起こしは、ほぼ音声入力。(ただ、ちょっとコツを言うと、一太郎とかよりも、Macのアプリ(メモ帳など)のほうが変換が自動化されるので便利みたい。メモ帳で打ち出したテキストを一太郎の文章に貼り付けている)

ここでちょっと調子に乗って、文章も口述筆記をしてみようと思った。

太宰治は「駆け込み訴え」などの作品を妻に口述筆記をさせて書かせたといわれている。折口信夫のあの文章も、最愛?の弟子に語って聞かせたのを文章化したのだという。

そんな私も、ついにめんどくさくなって論文の口述筆記にチャレンジしてみることとした。生徒の作品を見て、感じたこと、考えたこと、そこから気づいたことなどを語っていく。これですらすらと文章が打ち出されていければ、200枚も夢ではないだろう。

2014/12/06

「アクティブラーニング」に50分は最適か?

最近、ほとんどの授業を生徒の活動中心で行うようになった。

最初に説明して、軽く足慣らしをして、そしてグループなどの活動。そうすると、50分の授業時間で、活動にかける時間は大体20分。やっと軌道に乗り始めた頃に時間となってしまう。

昔の技術科や大学の授業のように、90分くらいかけられたらどんなにいいだろうといつも思っている。

「アクティブラーニング」といくら掛け声は盛んでも、実質20分の活動じゃあどうにもならないような気がする。

50分授業に最適化された授業技術はあるけど、これがもし、90分授業、180分授業、一日中授業とかになったら、それに対応する授業技術も出来てくるんだろう。

最初に説明して、軽く足慣らしをして、そしてグループなどの活動。そうすると、50分の授業時間で、活動にかける時間は大体20分。やっと軌道に乗り始めた頃に時間となってしまう。

昔の技術科や大学の授業のように、90分くらいかけられたらどんなにいいだろうといつも思っている。

「アクティブラーニング」といくら掛け声は盛んでも、実質20分の活動じゃあどうにもならないような気がする。

50分授業に最適化された授業技術はあるけど、これがもし、90分授業、180分授業、一日中授業とかになったら、それに対応する授業技術も出来てくるんだろう。

何人くらいに理解してほしいの?? ~説明にはレンジがある~

今やっている研究内容で気づかされたことの一つは、説明には読み手のレンジ〈幅)への検討が必要だ言うことだ。

よく、読み手への意識のことを、「相手意識」という言葉でひとくくりにして語ってしまうが、その読み手の「幅」がどれくらいにするかという設定は案外いい加減だったりする。

たとえば、雑誌編集の現場では、どの程度の読者層の幅をターゲットにするかというのはとても重要な問題だ。ポピュラー路線で幅広い読者を相手にするか、マ ニアックな内容でコア層を相手にするか。そしてそのレンジによって当然表現内容も変わってくる。(言うまでもなく、どちらがいい悪いという話ではない)雑 誌編集とは「情報を共有するコミュニティーの創出」でもあるのだ。

そしてそのレンジの検討は、webによる情報発信の時代を迎えてさらに複雑さを増している。ロングテールなマーケットであれば、レンジについての戦略も自ずと違ってくるからだ。ニッチであることと、大きな網をはることとが両立しているのが今の言論状況だ。

リアルからヴァーチャル(何もをってというのはあるけど??)へのコミュニケーションの変質は、「だれへ」という意識から、「何人くらいの誰へ」という意識へと変質を迫っている。

よく、読み手への意識のことを、「相手意識」という言葉でひとくくりにして語ってしまうが、その読み手の「幅」がどれくらいにするかという設定は案外いい加減だったりする。

たとえば、雑誌編集の現場では、どの程度の読者層の幅をターゲットにするかというのはとても重要な問題だ。ポピュラー路線で幅広い読者を相手にするか、マ ニアックな内容でコア層を相手にするか。そしてそのレンジによって当然表現内容も変わってくる。(言うまでもなく、どちらがいい悪いという話ではない)雑 誌編集とは「情報を共有するコミュニティーの創出」でもあるのだ。

そしてそのレンジの検討は、webによる情報発信の時代を迎えてさらに複雑さを増している。ロングテールなマーケットであれば、レンジについての戦略も自ずと違ってくるからだ。ニッチであることと、大きな網をはることとが両立しているのが今の言論状況だ。

リアルからヴァーチャル(何もをってというのはあるけど??)へのコミュニケーションの変質は、「だれへ」という意識から、「何人くらいの誰へ」という意識へと変質を迫っている。

2014/12/03

序論は最後に書き、結論は最初に書く。

論文を書くというのは、一つの主張をすると言うことだ。

その主張が首尾一貫したものにならないから、うんうん悩むこととなる。

書いては読み、読んでは削り、削っては書き直すのくりかえし、

結局、序論の部分はいつまでたっても完成をしない。論文がある程度まとまる段にならないと、序論をまとめることができない。序論はいわゆる伏線だから、結論が具体的に決まっていないと伏線も張ることができない。

反対に、結論は明快だ。自分の主張したいことを端的に言えば良い。

だから、むしろ結論を一番はじめに書いてしまう方が、結果的には、それに連なる論理もシンプルなものに研ぎ澄まされていく。

結論は最初に、序論は最後に。

提出まであと1ヶ月。今頃になってこんなことに気づかされた。

その主張が首尾一貫したものにならないから、うんうん悩むこととなる。

書いては読み、読んでは削り、削っては書き直すのくりかえし、

結局、序論の部分はいつまでたっても完成をしない。論文がある程度まとまる段にならないと、序論をまとめることができない。序論はいわゆる伏線だから、結論が具体的に決まっていないと伏線も張ることができない。

反対に、結論は明快だ。自分の主張したいことを端的に言えば良い。

だから、むしろ結論を一番はじめに書いてしまう方が、結果的には、それに連なる論理もシンプルなものに研ぎ澄まされていく。

結論は最初に、序論は最後に。

提出まであと1ヶ月。今頃になってこんなことに気づかされた。

2014/11/30

「いよいよ」と「ついに」の文章論

ありきたりの言葉ベスト5に入るのが「いよいよ」と「ついに」だ。

学校行事には「いよいよ」とか「ついに」と言いたくなるイベントが、年間に数えきれないくらいに訪れる。

そのたびに「いよいよ」と「ついに」を使ってしまうんだけれども、いつも、その言葉を使いながら、「ありきたりだ、もっとほかの表現はないかなあ」と悩みつつも、結局仕方なく使ってしまっている。

ついに使わなくなる日は来るのだろうか?

学校行事には「いよいよ」とか「ついに」と言いたくなるイベントが、年間に数えきれないくらいに訪れる。

そのたびに「いよいよ」と「ついに」を使ってしまうんだけれども、いつも、その言葉を使いながら、「ありきたりだ、もっとほかの表現はないかなあ」と悩みつつも、結局仕方なく使ってしまっている。

ついに使わなくなる日は来るのだろうか?

2014/11/29

「ふつう」が意味があるわけではない。

授業の実践研究をするために、サンプリングをどうするかというのは難しい問題だ。

量的にせよ、質的にせよ、見ることのできる母体(授業研究の場合は学習者)は限られている。日本中の生徒全員を対象にするのなんて、個人ではとうていできない。だから、ある規準により抽出をして、そこでのあらわれを検討することになる。

ここで考えたいのが「ふつう」という規準。「ふつう」とか「平均」とは、まあ、それはそれで価値があるのかもしれないけれども、「ふつうじゃなきゃいけない」というのはおかしい。「ふつう」だったり「平均」でないものでも、そこから得られる知見というものは確かにある。

おおよそ、以下の規準でサンプリングの選択は考えられる。

1 平均的な事例(「ふつう」の生徒)

2 極端な事例(極端に学力が高いとか低いとか)

3 理想的な事例(こういうデータがあらわれるのが良いという事例)

4 典型的事例(いくつかの表れを最もよく代表している事例)

5 希少事例(レアケースを検討することで、見えてこなかった問題の発見につながる価値がある)

もちろん、これらを組み合わせることで、さまざまな知見が得られることになる。

研究の対象は「ふつう」じゃなきゃ意味が無いとか、「ふつう」を対象とすべきだというのは、偏った認識だということだ。

量的にせよ、質的にせよ、見ることのできる母体(授業研究の場合は学習者)は限られている。日本中の生徒全員を対象にするのなんて、個人ではとうていできない。だから、ある規準により抽出をして、そこでのあらわれを検討することになる。

ここで考えたいのが「ふつう」という規準。「ふつう」とか「平均」とは、まあ、それはそれで価値があるのかもしれないけれども、「ふつうじゃなきゃいけない」というのはおかしい。「ふつう」だったり「平均」でないものでも、そこから得られる知見というものは確かにある。

おおよそ、以下の規準でサンプリングの選択は考えられる。

1 平均的な事例(「ふつう」の生徒)

2 極端な事例(極端に学力が高いとか低いとか)

3 理想的な事例(こういうデータがあらわれるのが良いという事例)

4 典型的事例(いくつかの表れを最もよく代表している事例)

5 希少事例(レアケースを検討することで、見えてこなかった問題の発見につながる価値がある)

もちろん、これらを組み合わせることで、さまざまな知見が得られることになる。

研究の対象は「ふつう」じゃなきゃ意味が無いとか、「ふつう」を対象とすべきだというのは、偏った認識だということだ。

2014/11/26

給食を通して学校が見えてくる

給食・制服・そして教室は学校教育システムの象徴でもある。

それらは、子どもたちの衣食住を公的に提供し、保障する機能をもつ。

しかし、給食を例に取ると、学校で提供する料理は、子どもたちが普段家庭で食べるものとに大きなギャップが存在する。そこに問題の本質がある。

問題の解決の方向性は、ギャップを緩和することか、それともギャップに意味を持たせるかということの二択。

給食は最近、栄養教諭によって、健全な食習慣を養うという「食育」という意義を持たせるようになった。これも一つの方向性。一方、ふりかけや弁当を持たせてギャップを減らそうという試みもある。これも問題への対応と考えられる。

学校生活と私生活、そして社会のギャップをどのように考えるかという問題が、最も鮮明にあらわれているのが「給食」であると思う。

そしてそれは、学校という場で行われるあらゆる教育活動に通底する問題でもある。

それらは、子どもたちの衣食住を公的に提供し、保障する機能をもつ。

しかし、給食を例に取ると、学校で提供する料理は、子どもたちが普段家庭で食べるものとに大きなギャップが存在する。そこに問題の本質がある。

問題の解決の方向性は、ギャップを緩和することか、それともギャップに意味を持たせるかということの二択。

給食は最近、栄養教諭によって、健全な食習慣を養うという「食育」という意義を持たせるようになった。これも一つの方向性。一方、ふりかけや弁当を持たせてギャップを減らそうという試みもある。これも問題への対応と考えられる。

学校生活と私生活、そして社会のギャップをどのように考えるかという問題が、最も鮮明にあらわれているのが「給食」であると思う。

そしてそれは、学校という場で行われるあらゆる教育活動に通底する問題でもある。

2014/11/24

「アクティブラーニング」の実践研究が進んでいることを見る指標

また新しい言葉が出てきた。「アクティブラーニング」だ。

問題解決学習のような一つの単元レベルの授業から、ディスカッションやディベートなどの一時間の授業レベルの学習方法まで、「アクティブラーニング」という形で「学習方法(授業方法)」をお国から学習指導要領の形で具体的に指示をしてきたのは、実はあまり例がないのではないかという軽い驚きを感じている。

「アクティブラーニング」の実践上の問題は教師のみとりの精度

ただ、本当の問題は、子どもが活発に活動に取り組んだかどうか、そのものではなくて、それをどう教師がみとるかという問題であると思う。

子どもの自由度が高い活動中心の学習は、目的が明確であり、やる内容がはっきりとし、見通しが立つものであれば、子どもはわいわいと活発に活動に取り組んでいく。

そのときに、子どもたちの様子を表面上だけでなく、どう活動の内実をみとっていくかという問題が本当に難しいし、大切な問題であると感じている。(自分もしようとはしているがそれが十分にできてるわけでない)

だから、「アクティブラーニング」の実践が深まっているかどうかは、実はそれをどう実践者(教師)が見とり、語っているかということで。ある程度は判断できるのかもしれない。

「アクティブラーニング」をどう語るかという指標

たとえば、次のような表層的な部分だけを取り上げているレベルがある。

・とても話し合いが盛り上がっている/盛り上がっていない

・子ども同士が助け合っているね/助け合えていない

・学習が意欲的だ/意欲的でない

・子どもが活動している/活動していない

・子どもが参加している/参加していない

・子どもが集中している/集中していない

・子どもが楽しそうだ/楽しそうでない

私の場合、子どもたちの活動を見ても、最初は、このようにざっくりとした印象でしか語れない。

なかなかその奥にある学びを語ることができない。

しかし、話合いや活動の様子などの子どもの姿を丹念に見つめ、学んでいる内実を理解しようとすると、話し合いのバックヤードに目が向くようになる。

(研究授業などで、人の授業を見る場合、私がそのくらいのレベルまで見とれるのはせいぜい2グループ、8人くらいだ。全員の姿を一時間で見とるのは到底無理。)

話し合いや活動の裏で、どのように頭を使っているか、どのようにテキスト(学習材)と対話しているか、沈黙や独りでいることにどのような意味があるか。それらを、たとえば、次のような観点で見るようになってくる。

・話し合い(以後、活動と言い換えてもよい)を通して、それぞれがどんな関わり方をしているのだろうか?それらに傾向はないか。(教える/教えられる、リードする/支えるなど)

・話し合いがどのように学習内容に貢献しているか、それとも話し合うことで学びが阻害されていることはないか

・話し合う前や後の沈黙、「間」にはどのような意味があるか?

・話し合いに参加していないように見える子どもには、この授業がどんな意味を持つのか、どんな学びが成立しているか。

・個人の学びのペースと、グループやクラスの学びのペースは調和しているか。ギャップはないか。

・それぞれの話されることばが、どうつながり、溶け合い、発展していっているか。一人では思いつかない発見や気づきが生まれているか。いわゆる創発や止揚が生まれているか。

・↑それらが子どもの姿勢や目つきなどの身体性に現れているか。(フロー状態になると身を乗り出したり、目が輝いたりする)

「アクティブラーニング」をみる目を鍛えるためには

子どもを見る目が鋭く、センスもある天才的な先生がいる。そういう人には憧れてしまう。が、しかし自分はどちらかというと、そういうのはあまり得意ではない。(実は子どもの名前を覚えるのも苦手。油断するとすぐ忘れてしまうほどだ)

だから、子どもの学びをみる目を意図的に鍛えないと力は付いてこない。

たとえば、話合いを例にとると、グループごとにそれを録音し、談話研究をすると本当にさまざまな学びが生まれていることが分かってくる。面倒だけど一度でもやるとその勘所がつかめてくるかも。(談話研究の例はこちら)

また、他の先生の授業をみるときも、今ではクラス全体をざっと把握することはあきらめて、一グループ、一人に注目して一時間の学びを観察している。

一人の学びが見とれるようになると、それが二人、三人と増えていく。

このように観察する生徒、グループを限定して授業研究をするのは、今の学校の校内研究のスタイル。1時間で観察する子どもの活動グループ(4人編成)があらかじめ複数の先生に割り当てられる。そして事後の協議会では同じグループを観察した先生方でそれぞれの見え方を交流していく。

これまでは、ざっとクラス40人全体を見回し、目立つ子、気になる生徒の、気になった瞬間だけをつまみ食い的に観察をしていた。そして気にならない生徒はスルーしてしまっていた。

しかし、一時間で4人だけを観察し続けることを課されると、気にならなかった平凡な生徒や、何でもない時間の意味を考えなけれない。そこに気づきが生まれる。

生徒たちが変わったきっかけや、それに至るまでの「助走」の準備状態まで、時系列でとらえることができるようになる。これは私にとって大きな発見だった。

※アクティブラーニングとは?ひねくれ者の私は、こういう言葉になるべく引きずられないようにとは思っているんだけれども、「アクティブラーニング」という言葉を使うかどうかはさておき、こうした学習者の活動を中心に置いた学習そのものは大賛成。昔から「畳の上の水練」という言葉だってある。

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。(文科省HPより)

問題解決学習のような一つの単元レベルの授業から、ディスカッションやディベートなどの一時間の授業レベルの学習方法まで、「アクティブラーニング」という形で「学習方法(授業方法)」をお国から学習指導要領の形で具体的に指示をしてきたのは、実はあまり例がないのではないかという軽い驚きを感じている。

「アクティブラーニング」の実践上の問題は教師のみとりの精度

ただ、本当の問題は、子どもが活発に活動に取り組んだかどうか、そのものではなくて、それをどう教師がみとるかという問題であると思う。

子どもの自由度が高い活動中心の学習は、目的が明確であり、やる内容がはっきりとし、見通しが立つものであれば、子どもはわいわいと活発に活動に取り組んでいく。

そのときに、子どもたちの様子を表面上だけでなく、どう活動の内実をみとっていくかという問題が本当に難しいし、大切な問題であると感じている。(自分もしようとはしているがそれが十分にできてるわけでない)

だから、「アクティブラーニング」の実践が深まっているかどうかは、実はそれをどう実践者(教師)が見とり、語っているかということで。ある程度は判断できるのかもしれない。

「アクティブラーニング」をどう語るかという指標

たとえば、次のような表層的な部分だけを取り上げているレベルがある。

・とても話し合いが盛り上がっている/盛り上がっていない

・子ども同士が助け合っているね/助け合えていない

・学習が意欲的だ/意欲的でない

・子どもが活動している/活動していない

・子どもが参加している/参加していない

・子どもが集中している/集中していない

・子どもが楽しそうだ/楽しそうでない

私の場合、子どもたちの活動を見ても、最初は、このようにざっくりとした印象でしか語れない。

なかなかその奥にある学びを語ることができない。

しかし、話合いや活動の様子などの子どもの姿を丹念に見つめ、学んでいる内実を理解しようとすると、話し合いのバックヤードに目が向くようになる。

(研究授業などで、人の授業を見る場合、私がそのくらいのレベルまで見とれるのはせいぜい2グループ、8人くらいだ。全員の姿を一時間で見とるのは到底無理。)

話し合いや活動の裏で、どのように頭を使っているか、どのようにテキスト(学習材)と対話しているか、沈黙や独りでいることにどのような意味があるか。それらを、たとえば、次のような観点で見るようになってくる。

・話し合い(以後、活動と言い換えてもよい)を通して、それぞれがどんな関わり方をしているのだろうか?それらに傾向はないか。(教える/教えられる、リードする/支えるなど)

・話し合いがどのように学習内容に貢献しているか、それとも話し合うことで学びが阻害されていることはないか

・話し合う前や後の沈黙、「間」にはどのような意味があるか?

・話し合いに参加していないように見える子どもには、この授業がどんな意味を持つのか、どんな学びが成立しているか。

・個人の学びのペースと、グループやクラスの学びのペースは調和しているか。ギャップはないか。

・それぞれの話されることばが、どうつながり、溶け合い、発展していっているか。一人では思いつかない発見や気づきが生まれているか。いわゆる創発や止揚が生まれているか。

・↑それらが子どもの姿勢や目つきなどの身体性に現れているか。(フロー状態になると身を乗り出したり、目が輝いたりする)

「アクティブラーニング」をみる目を鍛えるためには

子どもを見る目が鋭く、センスもある天才的な先生がいる。そういう人には憧れてしまう。が、しかし自分はどちらかというと、そういうのはあまり得意ではない。(実は子どもの名前を覚えるのも苦手。油断するとすぐ忘れてしまうほどだ)

だから、子どもの学びをみる目を意図的に鍛えないと力は付いてこない。

たとえば、話合いを例にとると、グループごとにそれを録音し、談話研究をすると本当にさまざまな学びが生まれていることが分かってくる。面倒だけど一度でもやるとその勘所がつかめてくるかも。(談話研究の例はこちら)

また、他の先生の授業をみるときも、今ではクラス全体をざっと把握することはあきらめて、一グループ、一人に注目して一時間の学びを観察している。

一人の学びが見とれるようになると、それが二人、三人と増えていく。

このように観察する生徒、グループを限定して授業研究をするのは、今の学校の校内研究のスタイル。1時間で観察する子どもの活動グループ(4人編成)があらかじめ複数の先生に割り当てられる。そして事後の協議会では同じグループを観察した先生方でそれぞれの見え方を交流していく。

これまでは、ざっとクラス40人全体を見回し、目立つ子、気になる生徒の、気になった瞬間だけをつまみ食い的に観察をしていた。そして気にならない生徒はスルーしてしまっていた。

しかし、一時間で4人だけを観察し続けることを課されると、気にならなかった平凡な生徒や、何でもない時間の意味を考えなけれない。そこに気づきが生まれる。

生徒たちが変わったきっかけや、それに至るまでの「助走」の準備状態まで、時系列でとらえることができるようになる。これは私にとって大きな発見だった。

2014/11/23

楽しく煽るその友情

大学時代、恩師から「大学生なんだから『いまどんな本を読んでるの?』というセリフを会ったときの挨拶にしろ、と言われた。

いま風に言えば、そうやってお互いに情報をシェアしつつ、煽り、刺激し合うのがクリエィティブな関係性なのだということなのだろう。

現在、いろいろな関係でご一緒する方がいるが、やはり私の周りには「今どんな授業してるんですか?」と聞いたり、聞かれたりすることが多い。

いや、むしろそういう、自分のしていることを楽しそうに語れる人が自然と集まってくるということが真相のようだ。

そうやって煽られて、私もなんとか背伸びしてついていこうとしている。発達の最近接領域。

2014/11/22

「なになに流」を名乗り出すと胡散臭くなる

「奥義に極意はない」という言葉がある。これは、極意はどこまでいっても突き止められないということと、極意は一つではないということを表している。

だから、その時は最適だと思っているやり方も、「極意」化してしまうと、そのやり方が一人歩きしてしまい、やり方に縛られるようになる。それは本末転倒だ。

そういえば、私の憧れる方々は、自分で自分のやり方に決して縛られなかった。いわんや「なになに流」などとラベリングしなかった。ラベリングした途端に、そのやり方や考え方に縛られ、思考が硬直してしまうことを知っていたからだ。

2014/11/17

計画性よりも「でっち上げ」性の方はよっぽど生きる力につながってくる

と、つくづく思うのだ。

計画をいくら完璧に立てたって、いや、完璧に立てれば立てるほど、その計画は間違いなく破綻することになっているのだ。人間の計画性ほど「完璧」でないものはないのだから。

だから、計画性なんかよりも「でっちあげ」性をこそ、鍛えるべきだと思うのだ。その場その場で、「場当たり」的に状況にアタックし、柔軟にことを進めてていく。そしてなんとかあり合わせのもので形にしていく。

その時々で「野生の勘」で判断し、その場その場で判断していく。そういうしたたかな知性こそ、ちんけでこざかしい計画性なんかよりも、よっぽど役に立つんじゃないかと思ってしまう。

計画をいくら完璧に立てたって、いや、完璧に立てれば立てるほど、その計画は間違いなく破綻することになっているのだ。人間の計画性ほど「完璧」でないものはないのだから。

だから、計画性なんかよりも「でっちあげ」性をこそ、鍛えるべきだと思うのだ。その場その場で、「場当たり」的に状況にアタックし、柔軟にことを進めてていく。そしてなんとかあり合わせのもので形にしていく。

その時々で「野生の勘」で判断し、その場その場で判断していく。そういうしたたかな知性こそ、ちんけでこざかしい計画性なんかよりも、よっぽど役に立つんじゃないかと思ってしまう。

思い通りになんてならないところから思考が活性化する

今日の国語の授業はゲストを招いてのインタビューの授業だった。

生徒たちは事前どんな内容の記事にするしっかりと考えてきている。

そしてその内容に即して、うまく相手から言葉を引き出せるようにインタビューの質問内容を考えていた。「この質問の流れだったら、ばっちりいいコメントがもらえるはずだ!」と。

しかし、そんなに現実は甘いわきゃない。

インタビューしたら想定したのとは正反対のこたえが返ってくる。

逆に、想定以上にお話しをしてくれて、次の質問まで全然進めなくなるグループも。

……そうなのだ、世の中というものは甘いものじゃないのだ。

きっと明日の授業はそのインタビューでの惨敗? いや、新たなテキストとの出会いと発見を生かしつつ、もっといい記事にしていくために、みんなで知恵を絞ってわいわい話し合っていくことだろう。

なんと言っても、どんなテキストよりも「人」が最大のテキストであり、最高に扱いが難しいテキストなのだ。

生徒たちは事前どんな内容の記事にするしっかりと考えてきている。

そしてその内容に即して、うまく相手から言葉を引き出せるようにインタビューの質問内容を考えていた。「この質問の流れだったら、ばっちりいいコメントがもらえるはずだ!」と。

しかし、そんなに現実は甘いわきゃない。

インタビューしたら想定したのとは正反対のこたえが返ってくる。

逆に、想定以上にお話しをしてくれて、次の質問まで全然進めなくなるグループも。

……そうなのだ、世の中というものは甘いものじゃないのだ。

きっと明日の授業はそのインタビューでの惨敗? いや、新たなテキストとの出会いと発見を生かしつつ、もっといい記事にしていくために、みんなで知恵を絞ってわいわい話し合っていくことだろう。

なんと言っても、どんなテキストよりも「人」が最大のテキストであり、最高に扱いが難しいテキストなのだ。

2014/11/16

盛り上がってくると対話はあいまいな意味のやりとりになる

ある方にしたインタビュー記事を、論文で使うために文字起こしをしている。

インタビューの会話をそのまま活字に直していくことはいろいろな言語能力を使うものだなとあらためて思う。けっこう至難の業だ。

一番困るのは、対話文って、文字にしてみると文として完結していないことがとても多いと言うことだ。

例

A「写真撮ってもらって、ちょっとそこのへんにいる人とかにインタビューしてもいいかもしれませんし」

B「じゃあ、この段階でインタビューするっていう」

A「あ、いいですね。子どもに探させるっていうのも」

B「ああ、なるほど」

と、まるまる文字起こしをするとこんな感じになってしまう。

気持ち(メッセージ)さえ伝われば、文を最後まで言い切らなくても、なんとなく次の話し手へと移っていくし、相手の言葉の語尾を聞き手が引き受けて話すこともある。むしろ話し合いが盛り上がってくると、一つの話を最後まで聞いてから話すことのほうが少なくなってくる。お互いがお互いの土台となり、ゆだねあい、一つの談話、一つの文脈が形成されていく。

対話を一文字一文字を忠実に文字起こししていくと、かなりかみ合わなかったり曖昧な意味のやりとりでもそれなりに話が続いていくのがよくわかる。それが面白い。

橋田壽賀子さんの台本が、妙に整い過ぎて気持ち悪い理由もここにあるのかもしれない。

インタビューの会話をそのまま活字に直していくことはいろいろな言語能力を使うものだなとあらためて思う。けっこう至難の業だ。

一番困るのは、対話文って、文字にしてみると文として完結していないことがとても多いと言うことだ。

例

A「写真撮ってもらって、ちょっとそこのへんにいる人とかにインタビューしてもいいかもしれませんし」

B「じゃあ、この段階でインタビューするっていう」

A「あ、いいですね。子どもに探させるっていうのも」

B「ああ、なるほど」

と、まるまる文字起こしをするとこんな感じになってしまう。

気持ち(メッセージ)さえ伝われば、文を最後まで言い切らなくても、なんとなく次の話し手へと移っていくし、相手の言葉の語尾を聞き手が引き受けて話すこともある。むしろ話し合いが盛り上がってくると、一つの話を最後まで聞いてから話すことのほうが少なくなってくる。お互いがお互いの土台となり、ゆだねあい、一つの談話、一つの文脈が形成されていく。

対話を一文字一文字を忠実に文字起こししていくと、かなりかみ合わなかったり曖昧な意味のやりとりでもそれなりに話が続いていくのがよくわかる。それが面白い。

橋田壽賀子さんの台本が、妙に整い過ぎて気持ち悪い理由もここにあるのかもしれない。

手書きとタイピングで思考の質はどう異なるか?

昨日のタブレット活用授業の検討で一番話題となったのは、やはり、従来のアナログツール、ノートとタブレットをどう使い分けていくかという議論だ。

興味深いのは、デジタルとアナログの文字、手書きとタイピングでの思考の質の違いについて。

たとえば、書いて意見表明するときに、

1 手書きで書く場合

2 タブレットなどで「打って」書く場合

3 手書きで書いて、それから打つという二段階ふむ場合

のケースが考えられる。

もっと言えば、4 音声認識で話して打つという場合もできる。

この1〜4で、表出される言葉や思考がどう異なるのか?

これには、おそらく7つの問題がある。

1 表出スピード

(打った方が早い、書いた方が早い?)

2 語彙の問題

(デジタルで打つと、難しい漢字も平気で使うようになる。それが思考の足がかりとなるのか、それとも自然で柔軟な思考を妨げるのか)

3 筆跡の問題

(手書きで、その人の感情がにじみ出た方がいいのか、個性を消した活字の方がいいのか。手書きだとその人の「声」が聞こえてくるような感じがする。身体性が投影される。一方活字だと何となく「堅い」「無機質」な印象が生まれ、他人が書いたような冷めた視線で読むことができる。 字が上手な人は手書きを好む。字が下手な人は手書きが嫌い。)

4 図・表などのビジュアル表現との組み合わせの問題

(手書きだと矢印を引いたり、絵を描いたりが柔軟にできる。デジタルだと写真や、あらかじめ決められた図形、テンプレートを活用できる)

5 編集の問題

(書き直したり、削除したり入れ替えたり、他のデータ、メディアへコピーしやすいか、その必要が無いか)

6 紙面の問題

(限られた紙面に限られた文量を書くか、デジタル上にひたすら書いていくか)

7 保存性、共有の問題

(一生懸命書いてまとめていったノートには愛着が生まれる。一方デジタルは他の人との共有、比較があっという間にできる。保存も大量に、半永久的に保存できる)

実は手書き、デジタルという単純な二分法だけでない。

手書きにもノート、模造紙、ホワイトボード、黒板、原稿用紙、メモ帳、ワークシート、ふせんなどの違いが、

デジタルにもタブレットやノートパソコン、そしてスマホなどの違いが、

どの程度思考の違いとしてあらわれるのかがとても気になる。

↑これらの問題は、現在デジタルとアナログのツールが過渡期である現在、問い直しが迫られている。そしてこの状況は五年後、十年後、さらには五十年後、もっと激しく変わっていくことだろう。

とくに今までの学校教育でアナログなツール(黒板やノート)が大切にされ、効果的に活用されてきていることを再確認させられている現状ではないか。

タブレットや電子黒板などを取り入れた多くの自治体で、黒板やノートを全く使わずにデジタル化へ一気に移行して問題となった例があると聞く。パワポのスライドショーを延々と見せ、情報が右から左へと抜けていくような授業ばっかりになって、批判を浴び、ノートや黒板の利用を復活させた例もある。

これらのメリット、デメリットをひっくるめて両者の質を精査し、使いこなしていく必要がある。

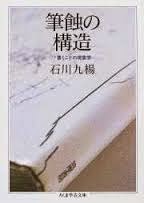

手書きと(日本語の)思考の関係については、書家石川九楊氏の「筆蝕」に関する一連の著書が参考になるかもしれない。

興味深いのは、デジタルとアナログの文字、手書きとタイピングでの思考の質の違いについて。

たとえば、書いて意見表明するときに、

1 手書きで書く場合

2 タブレットなどで「打って」書く場合

3 手書きで書いて、それから打つという二段階ふむ場合

のケースが考えられる。

もっと言えば、4 音声認識で話して打つという場合もできる。

この1〜4で、表出される言葉や思考がどう異なるのか?

これには、おそらく7つの問題がある。

1 表出スピード

(打った方が早い、書いた方が早い?)

2 語彙の問題

(デジタルで打つと、難しい漢字も平気で使うようになる。それが思考の足がかりとなるのか、それとも自然で柔軟な思考を妨げるのか)

3 筆跡の問題

(手書きで、その人の感情がにじみ出た方がいいのか、個性を消した活字の方がいいのか。手書きだとその人の「声」が聞こえてくるような感じがする。身体性が投影される。一方活字だと何となく「堅い」「無機質」な印象が生まれ、他人が書いたような冷めた視線で読むことができる。 字が上手な人は手書きを好む。字が下手な人は手書きが嫌い。)

4 図・表などのビジュアル表現との組み合わせの問題

(手書きだと矢印を引いたり、絵を描いたりが柔軟にできる。デジタルだと写真や、あらかじめ決められた図形、テンプレートを活用できる)

5 編集の問題

(書き直したり、削除したり入れ替えたり、他のデータ、メディアへコピーしやすいか、その必要が無いか)

6 紙面の問題

(限られた紙面に限られた文量を書くか、デジタル上にひたすら書いていくか)

7 保存性、共有の問題

(一生懸命書いてまとめていったノートには愛着が生まれる。一方デジタルは他の人との共有、比較があっという間にできる。保存も大量に、半永久的に保存できる)

※他にもあるかもしれない

実は手書き、デジタルという単純な二分法だけでない。

手書きにもノート、模造紙、ホワイトボード、黒板、原稿用紙、メモ帳、ワークシート、ふせんなどの違いが、

デジタルにもタブレットやノートパソコン、そしてスマホなどの違いが、

どの程度思考の違いとしてあらわれるのかがとても気になる。

↑これらの問題は、現在デジタルとアナログのツールが過渡期である現在、問い直しが迫られている。そしてこの状況は五年後、十年後、さらには五十年後、もっと激しく変わっていくことだろう。

とくに今までの学校教育でアナログなツール(黒板やノート)が大切にされ、効果的に活用されてきていることを再確認させられている現状ではないか。

タブレットや電子黒板などを取り入れた多くの自治体で、黒板やノートを全く使わずにデジタル化へ一気に移行して問題となった例があると聞く。パワポのスライドショーを延々と見せ、情報が右から左へと抜けていくような授業ばっかりになって、批判を浴び、ノートや黒板の利用を復活させた例もある。

これらのメリット、デメリットをひっくるめて両者の質を精査し、使いこなしていく必要がある。

手書きと(日本語の)思考の関係については、書家石川九楊氏の「筆蝕」に関する一連の著書が参考になるかもしれない。

2014/11/13

自分の実践を書くということの難しさ

自分の姿は自分で見えない

大学などの研究者ではなく、教師として自分のやっていることを研究的に記述するということはなかなか難しい。修士論文をかいていると、その難しさに常にぶち当たる。

・そもそも自然現象のような厳密さは無理だ

・主観や思いが多分に入っているので、客観性なんてない

・限られた狭い現場での実践のため、比較して検討することができない

そしてなにより、自己を対象化して方法的に語ることが難しいという本質がある。

当たり前だけど、自分の姿は自分で見えない。背中にほくろがあったって、おしりに蒙古斑があっても、それを自分では見ることができない。

見ることのできる自分の姿は、せいぜい手指や足先くらいだ。

その、その手指や足先のみをみて、だいたいをイメージして自分の姿を描かなくてはいけない。これはなかなか難儀なことだと言ってもよい。

学術論文の悩ましき「私」問題。

学術論文でどうしても使いづらい言葉がある。それは「私」だ。

学術論文は客観的な記述が建前なので、「私は」という言葉を使うことは避ける傾向にある。

だから、「私は」を別の表現に言い換えなければいけなくなる。

「筆者は」…なんか違うなあ

「稿者は」「論者は」…っていう言い方あるのか??しっくりこない。

「授業者は」…これじゃあ他人事みたいだし。

たとえば、「私は昨年異動したので、この授業実践は以前の勤務校で実践したものです」っていうひと言を記述するのにも、「授業者は移動したので……」なんて、背中がむずむずするような言い方をせざるを得ない。

これは、突き詰めると、自己を対象化して語ることの難しさだと思う。

自己と、その自己の分身のような授業実践とを、全体像が見えるところまで突き放して、ためつすがめつして観察する。そこまでしないと全てを書き表すことができない。(それが可能なのか?という話はあるけども)

ためしに、自分がした授業をそっくりそのまま他の人にやらせてみたらどうだろうか?

おそらくほとんど異なる授業展開になるはずだ。

それくらい授業実践ってその人の存在と切っても切れないものなのだ。

だから、自分の身体にこびりついたもろもろをこそぎ落とした抜け殻のような「授業展開」を記述し続けることは、かなり精神的にはきつい作業になることは間違いない。

実践家が自己の実践をどう語るか? 私の目下の関心はそこにある。

自分自身を語るときに、どのような文体が好ましいか。

いままで、私は実践家よりも、どちらかというと研究者の文章をたくさん読んできた。

実践家の文章は検証のプロセスが不十分だったり、独断的な言い切りが多かったりして、研究的には参考になりにくく、敬遠してきた面も正直言ってある。

これからは、実践家がどれくらい苦しんで自分の文体をあみだそうとしてきたのか、注意して読んでみようと思う。

大学などの研究者ではなく、教師として自分のやっていることを研究的に記述するということはなかなか難しい。修士論文をかいていると、その難しさに常にぶち当たる。

・そもそも自然現象のような厳密さは無理だ

・主観や思いが多分に入っているので、客観性なんてない

・限られた狭い現場での実践のため、比較して検討することができない

そしてなにより、自己を対象化して方法的に語ることが難しいという本質がある。

当たり前だけど、自分の姿は自分で見えない。背中にほくろがあったって、おしりに蒙古斑があっても、それを自分では見ることができない。

見ることのできる自分の姿は、せいぜい手指や足先くらいだ。

その、その手指や足先のみをみて、だいたいをイメージして自分の姿を描かなくてはいけない。これはなかなか難儀なことだと言ってもよい。

学術論文の悩ましき「私」問題。

学術論文でどうしても使いづらい言葉がある。それは「私」だ。

学術論文は客観的な記述が建前なので、「私は」という言葉を使うことは避ける傾向にある。

だから、「私は」を別の表現に言い換えなければいけなくなる。

「筆者は」…なんか違うなあ

「稿者は」「論者は」…っていう言い方あるのか??しっくりこない。

「授業者は」…これじゃあ他人事みたいだし。

たとえば、「私は昨年異動したので、この授業実践は以前の勤務校で実践したものです」っていうひと言を記述するのにも、「授業者は移動したので……」なんて、背中がむずむずするような言い方をせざるを得ない。

これは、突き詰めると、自己を対象化して語ることの難しさだと思う。

自己と、その自己の分身のような授業実践とを、全体像が見えるところまで突き放して、ためつすがめつして観察する。そこまでしないと全てを書き表すことができない。(それが可能なのか?という話はあるけども)

ためしに、自分がした授業をそっくりそのまま他の人にやらせてみたらどうだろうか?

おそらくほとんど異なる授業展開になるはずだ。

それくらい授業実践ってその人の存在と切っても切れないものなのだ。

だから、自分の身体にこびりついたもろもろをこそぎ落とした抜け殻のような「授業展開」を記述し続けることは、かなり精神的にはきつい作業になることは間違いない。

実践家が自己の実践をどう語るか? 私の目下の関心はそこにある。

自分自身を語るときに、どのような文体が好ましいか。

いままで、私は実践家よりも、どちらかというと研究者の文章をたくさん読んできた。

実践家の文章は検証のプロセスが不十分だったり、独断的な言い切りが多かったりして、研究的には参考になりにくく、敬遠してきた面も正直言ってある。

これからは、実践家がどれくらい苦しんで自分の文体をあみだそうとしてきたのか、注意して読んでみようと思う。

2014/11/10

ケンミンショーの安定感は抜群だ

ケンミンショーの何とも言えない安定感が好きだ。

とくに、ケンミンお気に入りの料理を一族郎党でほおばる、あのシーンが好きだ。

あれを見ると、全国どこの地方でも、二十畳以上はあろうかという広大な和室があり、あんなに大勢の家族(や親戚)が一度に集まることができ、そして信じられないくらい大きなお皿に、山盛りの食材がテーブル一杯に盛りつけられている。

ケンミンショーが描く「日本」は、じつはどこまでも均質だ。

ときどき、どこに行けばそんな家があるの?まぼろしじゃないの?と思っちゃうほどだけど、やはりケンミンショーの安定感は抜群だ。

とくに、ケンミンお気に入りの料理を一族郎党でほおばる、あのシーンが好きだ。

あれを見ると、全国どこの地方でも、二十畳以上はあろうかという広大な和室があり、あんなに大勢の家族(や親戚)が一度に集まることができ、そして信じられないくらい大きなお皿に、山盛りの食材がテーブル一杯に盛りつけられている。

ケンミンショーが描く「日本」は、じつはどこまでも均質だ。

ときどき、どこに行けばそんな家があるの?まぼろしじゃないの?と思っちゃうほどだけど、やはりケンミンショーの安定感は抜群だ。

少人数学級ならいいなあと感じる一つの事例

なぜ少人数学級が良いのか?

一例を述べる。

その一番のメリットは何か?

間違いなく言えるのは、限られた時間内に、個別に指導ができる時間が増えることだ。

「全員」を相手にやりとりするのであれば、30人だろうと40人だろうと(ひょっとしたら50人でも)あまり変わらない。……し、それが学習効果として、さほど変わらないようにしてきたのが、発問ー挙手ー応答をはじめとする、一斉指導の授業技術であった。また、「学級」という集団への同調と共感を土台とした学級経営であった

しかし、その一斉指導中心の授業に、少しでも個別やグループへのアプローチをしようとするならば、5人の差がえらく大きく響いてくる。

一例を述べる。

40人クラスと30人クラスとを比較してみよう。

4人でグループをつくって活動する場合、40人クラスで10グループ、30人クラスで8グループとなる。

50分の授業時間でめいっぱいグループ活動をさせたとして、授業時間内に教師が各グループを巡回して指導できる時間はどれくらいあるか?

40人クラスで1グループにつき5分(300秒)

30人クラスで1グループあたり6分15秒(375秒)

その差、たった1分と思いきや、たった5分のグループ指導しかできなかったものが、1分も延びるというのは実に大きな差となるというのが分かるだろう。割合でいうと1.25倍のグループ指導の時間となる。これが一年間蓄積したら一体どれくらいの差が開くだろうか。

個別指導、グループ活動をさせるのであれば、クラスサイズは小さいにこしたことはない。(私は、44人学級から15人学級まで授業をした経験がある。その経験から、おそらく、50分授業ということを考えると、4人で6グループの、24人程度が理想なのだろう。そのサイズだとグループごとの指導もじっくりとできる。もちろん、個別への指導でも少ないにこしたことはない)

反対に、学級の人数を減らさずに全体で指導したほうが効果的という場合もある。

体育のゲームや音楽の合唱指導などはある程度の人数がそろわないとやはり寂しい。

さらに、学級での人数が減ると困るということさえある。……それは授業時数が増えると言うこと! 中高の先生にとってはクラスが増える=授業コマが増えて空き時間が減ることに直結する。これは死活問題だ。

つまり、いっぺんに教えた方が効率的で効果的である内容と、個別での指導がどうしても必要な内容(たとえば作文指導など)と、本当は教える内容によって人数も異なるのが理想なのだろう。

……ここでは授業に特化して説明しているが、学校生活は授業だけではない。学級の日常生活も、学校行事も、「個」に焦点を当てるか「集団」に焦点を当てるか、どこから見るかによってその「景色」はえらく異なってくる。

さらに、小学校の先生にとっては、ノート点検などの仕事も学級定員によって大きく仕事量に差が生まれてくる。こまめにそういう仕事をやっている人ほど、大人数のクラスでは苦慮するという事態になる。

つまり、いっぺんに教えた方が効率的で効果的である内容と、個別での指導がどうしても必要な内容(たとえば作文指導など)と、本当は教える内容によって人数も異なるのが理想なのだろう。

……ここでは授業に特化して説明しているが、学校生活は授業だけではない。学級の日常生活も、学校行事も、「個」に焦点を当てるか「集団」に焦点を当てるか、どこから見るかによってその「景色」はえらく異なってくる。

さらに、小学校の先生にとっては、ノート点検などの仕事も学級定員によって大きく仕事量に差が生まれてくる。こまめにそういう仕事をやっている人ほど、大人数のクラスでは苦慮するという事態になる。

学級の人数は何人が理想かという議論は、これからの学校教育ではどのような学習や学力を求めているのかという議論とセットでないと説得力を持たない。そしてその学力は、必ずしも従来の学力テストで測定できるような力とは限らない。「学力」はお勉強の力だけでなく、知徳体にわたる「生きる力」などの学力も含まれる。道徳や特活、学級活動や学校行事だって、養う力は「学力」でしょ。だから、その「学力」の全体像の検討抜きに学級定員を論じることはほとんど意味の無いことなのだ。(無い袖は振れないのが厳しいところだけど)

2014/11/05

自分で自分のラベルを貼りたい

『悩む力』で登場する「ぺてるの家」はユニークな実践を行っている社会福祉法人だ。

この施設では、主に精神を病んでいる方々によって社会的な実践が取り組まれている。そのポリシーがとてもユニークなのだ。

【べてるの家の理念】

・三度の飯よりミーティング

・安心してサボれる職場づくり

・自分でつけよう自分の病気

・手を動かすより口を動かせ

・偏見差別大歓迎

・幻聴から幻聴さんへ

・場の力を信じる

・弱さを絆に

・べてるに染まれば商売繁盛

・弱さの情報公開

・公私混同大歓迎

・べてるに来れば病気が出る

・利益のないところを大切に

・勝手に治すな自分の病気

・そのまんまがいいみたい

・昇る人生から降りる人生へ

・苦労を取り戻す

・それで順調

たとえば、ぺてるの家のモットーの一つに「自分で付けよう自分の病気」という言葉がある。そこでは、精神を病んでいる当事者たちは自分で自分の病の名付けを行っている。(たとえば「逃亡失踪症」など)

しっくりとくる名前をあみ出し、名乗れることはそれだけ自分のことをとらえられ、語れる状態になっていることを表している。

これは何も病気を持っている方だけの問題ではない。私たち自身も、借り物のラベルではなく、自分で自分を名付けることができだろうか。

安易な名前や手軽なラベルがそこら中に転がっている。その安易さ、手軽さの誘惑を避けることができるか。そこが問題だ。

この施設では、主に精神を病んでいる方々によって社会的な実践が取り組まれている。そのポリシーがとてもユニークなのだ。

【べてるの家の理念】

・三度の飯よりミーティング

・安心してサボれる職場づくり

・自分でつけよう自分の病気

・手を動かすより口を動かせ

・偏見差別大歓迎

・幻聴から幻聴さんへ

・場の力を信じる

・弱さを絆に

・べてるに染まれば商売繁盛

・弱さの情報公開

・公私混同大歓迎

・べてるに来れば病気が出る

・利益のないところを大切に

・勝手に治すな自分の病気

・そのまんまがいいみたい

・昇る人生から降りる人生へ

・苦労を取り戻す

・それで順調

たとえば、ぺてるの家のモットーの一つに「自分で付けよう自分の病気」という言葉がある。そこでは、精神を病んでいる当事者たちは自分で自分の病の名付けを行っている。(たとえば「逃亡失踪症」など)

しっくりとくる名前をあみ出し、名乗れることはそれだけ自分のことをとらえられ、語れる状態になっていることを表している。

これは何も病気を持っている方だけの問題ではない。私たち自身も、借り物のラベルではなく、自分で自分を名付けることができだろうか。

安易な名前や手軽なラベルがそこら中に転がっている。その安易さ、手軽さの誘惑を避けることができるか。そこが問題だ。

文学的想像力とは出来事から物語を引き出す力だ。

「走れメロス」は、一言でいうとどんな話か?

メロスが王との約束を守った話。

王がメロスの姿から改心する話。

セリヌンティウスがひたすら友を待ち続ける話。

少女がメロスにマントを捧げる話。

など。

シンプルな「出来事」から読み手は何通りの「物語」を引き出すことができるか?

出来事には様々な「物語」が含まれている。

出来事を「語る」とは、シンプルな出来事に光を当てることで無数の「物語」、多様な「意味」を引き出す営為だ。

2014/11/04

良い本の評価指標、一つの例

良い本は……

・他の文献にしょっちゅう引用されたり話題にされている。

↑これは言うまでも無い、多くの理論の土台になっていたり、批判の対象になっているということは、それだけ価値があるということ。

・その本を読むと、関連する他の文献が読みたくなる。

↑価値ある本は、唯一無比の孤高の価値を持つようでいて、実はそれは独断ではなく多くの文献、知的遺産を継承して成り立っている。しかもそれを隠さない。

だから、そういう優れた本を読むと、関連して取り上げられている他の本へと必ず手を伸ばしたくなるものだ。

・他の文献にしょっちゅう引用されたり話題にされている。

↑これは言うまでも無い、多くの理論の土台になっていたり、批判の対象になっているということは、それだけ価値があるということ。

・その本を読むと、関連する他の文献が読みたくなる。

↑価値ある本は、唯一無比の孤高の価値を持つようでいて、実はそれは独断ではなく多くの文献、知的遺産を継承して成り立っている。しかもそれを隠さない。

だから、そういう優れた本を読むと、関連して取り上げられている他の本へと必ず手を伸ばしたくなるものだ。

2014/11/03

炎のチラチラ

現代社会、文明が排除したもの、それは炎のチラチラとしたゆらぎだろう。

子ども時代は庭で平気でたき火をすることができた。毎週外でゴミを燃やしていた。今だったらご近所から苦情がとんでくるだろう。

学生時代はたばこを吸っていたけど、それももうやめてしまった。

実家には仏壇があって、たまにろうそくを灯していたけど、所帯を持ったら仏壇の置き場所はなくなった。

台所のコンロこそIHではないが、威勢良く燃えるガスの火には、チラチラとした炎のあの情緒はない。

それでもよく、結婚当初はキャンピングに行ったものだった。

あのチラチラとした炎を何も考えずに見つめ合うのは、他のなにものにも変えがたい時間だった。

家の周りでは、夜、外を歩くと、クリスマスのギラギラとしたイルミネーションがまばゆく輝きはじめている。青色ダイオードのおかげで最近はうちの周りもディスニーランドみたいになってきた。

本当は、秋こそたき火が似合う季節なのに。

そろそろキャンプにでも行きたくなってきた。

子ども時代は庭で平気でたき火をすることができた。毎週外でゴミを燃やしていた。今だったらご近所から苦情がとんでくるだろう。

学生時代はたばこを吸っていたけど、それももうやめてしまった。

実家には仏壇があって、たまにろうそくを灯していたけど、所帯を持ったら仏壇の置き場所はなくなった。

台所のコンロこそIHではないが、威勢良く燃えるガスの火には、チラチラとした炎のあの情緒はない。

それでもよく、結婚当初はキャンピングに行ったものだった。

あのチラチラとした炎を何も考えずに見つめ合うのは、他のなにものにも変えがたい時間だった。

家の周りでは、夜、外を歩くと、クリスマスのギラギラとしたイルミネーションがまばゆく輝きはじめている。青色ダイオードのおかげで最近はうちの周りもディスニーランドみたいになってきた。

本当は、秋こそたき火が似合う季節なのに。

そろそろキャンプにでも行きたくなってきた。

ことはそんなに単純ではない

昨日、あんなことを書いて、やはり十分に考えていることを書けていないなという思いがでてきた。

昨日のブログとはこれ→教師教育における教えることと育つことのジレンマ〜突き放すからこそ浮かぶ瀬もあれ〜

ことはそんなに単純ではないようだ。

こんな思い出話もある。

新採2年目、初めて学級担任となった。当時は新採がほとんど入ってこない時代だったので、色々な意味で周りの先生がよく世話を焼いてくれた。

とくに私なんか見るからに「たよりないなあ」という雰囲気を醸し出していたので、学年の先生はさぞ心配してくださったのだろう。

そんな私が、市内の道徳の先生方が集まる研修会で研究授業をすることになった。テーマは「人権教育」。道徳の授業だ。

で、やはり早速周りの先生が気を利かせて、「この指導案があるから、これでやりなさい!」とある授業プランを勧めてくれたのだ。それは、いじめについての傍観者の態度を問うディベートの授業だった。もちろん、それを私がそれを断る理由はない。

どんなことが起こったか?

とても丁寧に教えてくださった。

前日、教室で模擬授業をしてくださった。

学年の先生が集まって、実際に発問を言ってみせて、板書をしてみせて、討論をやってみせてくれた。そのうち、授業について先生方で熱く話し合いをしはじめた。

しかし、それを見ていた私は上の空だ。ぽかんとして、交わされているやりとりがほとんど理解できていない。教材について議論をしている内容にほとんどついていけてない。

「あなたは何か考えはないの??」

なんて言われても、議論のあまりのスピードと質に「はい……」と口ごもるだけだ。

ものすごい置いてけぼり感。

それでいて、学年の先生方は私のために一生懸命模擬授業を見せてくださっている。それに応えられない気持ち、話し合いに参加できない気持ち、ひとことも発することのできない悔しさで一杯だった。

しかし、それにさらに追い打ちがかかる。私の気のない反応をみかねた、女性の先生がついに業を煮やしてこう言ったのだ。

「あんたね、あんたのためにこうして授業やって見せてるんでしょ! もうちょっと自分で授業やるつもりになって話を聞きなさいよ!」

……もちろん私はそれに何も言葉を発することはできない。うつむくだけだ。

学年の先生は、そんな私を半ばあきれた顔で眺めたようだった。放課後、夜の教室で行われた模擬授業の検討会は何となく尻すぼみで終わってしまったのだった。

授業当日、市内の大勢の先生の前で道徳の授業が始まった。

私は、完璧なシナリオと、きれいに整った掲示物と、計算され尽くした机の配置とで、完璧な授業を演じてみせた。(つもりだった)

動きはぎこちなく、どこなくロボットのようだった。……これはほとんど比喩でもない。実際に、ちょっとでも授業の進行が滞っていたら、すぐに学年主任の先生がこっそりメモを渡してくれた。そこには「ここではこうしなさい」という指示が書かれていた。まるで遠隔操作のように。

それでも、それだから、授業は人様に見せられるくらいのものにはなった。大成功だったのだ。協議会ではうれしいような、さびしいような、複雑な気持ちで一杯だった。

まあ、私にも、そんなせつない経験があるから「授業に思い入れがなければだめだ、借り物の授業じゃダメだ」となんて偉そうなことが言えるわけなのだ。

しかし、ことはそんなに単純では無いというのは、そんな借り物の授業でも、それで勉強になった面は大きいのだ。

・授業には教具などどんな準備が必要かということが分かった

・授業ではどんなタイミングで、どういう言葉がけをすればよいのか分かった

・道徳の授業ではどんなことがポイントで、何が問題になるのかが分かった

・ディベートの授業はどのように進めていいかが分かった

そして

・借り物の授業では、それで自分らしい授業にはならない。しかし、授業の進め方など勉強になる面も多い

ということも。

だから「教えることと育つことのジレンマ」とは、そういう複雑さの中に存在すると言うことなのだ。

教えないことも、教えすぎることも、どちらも良いとは言えない。

授業者本人の問題とも言えるし、それを周りで支える指導者の問題とも言える。どちらの責任とも言えない。

もし、新卒時代の私に「自分で考えなさい」と丸投げされても、何をしたらいいか分からないし、それでやってみても、この道徳の授業ほどは大きな学びにならなかったような気がする。

ことはそんなに単純ではない。安易に結論を出すことはできない。

そしてそのジレンマは、教師教育にも限らず、あらゆる対象への研修、教育にも普遍的に存在する問題でもある。

そこ複雑さ、ジレンマを、日々感じているわけなのだ。

昨日のブログとはこれ→教師教育における教えることと育つことのジレンマ〜突き放すからこそ浮かぶ瀬もあれ〜

ことはそんなに単純ではないようだ。

こんな思い出話もある。

新採2年目、初めて学級担任となった。当時は新採がほとんど入ってこない時代だったので、色々な意味で周りの先生がよく世話を焼いてくれた。

とくに私なんか見るからに「たよりないなあ」という雰囲気を醸し出していたので、学年の先生はさぞ心配してくださったのだろう。

そんな私が、市内の道徳の先生方が集まる研修会で研究授業をすることになった。テーマは「人権教育」。道徳の授業だ。

で、やはり早速周りの先生が気を利かせて、「この指導案があるから、これでやりなさい!」とある授業プランを勧めてくれたのだ。それは、いじめについての傍観者の態度を問うディベートの授業だった。もちろん、それを私がそれを断る理由はない。

どんなことが起こったか?

とても丁寧に教えてくださった。

前日、教室で模擬授業をしてくださった。

学年の先生が集まって、実際に発問を言ってみせて、板書をしてみせて、討論をやってみせてくれた。そのうち、授業について先生方で熱く話し合いをしはじめた。

しかし、それを見ていた私は上の空だ。ぽかんとして、交わされているやりとりがほとんど理解できていない。教材について議論をしている内容にほとんどついていけてない。

「あなたは何か考えはないの??」

なんて言われても、議論のあまりのスピードと質に「はい……」と口ごもるだけだ。

ものすごい置いてけぼり感。

それでいて、学年の先生方は私のために一生懸命模擬授業を見せてくださっている。それに応えられない気持ち、話し合いに参加できない気持ち、ひとことも発することのできない悔しさで一杯だった。

しかし、それにさらに追い打ちがかかる。私の気のない反応をみかねた、女性の先生がついに業を煮やしてこう言ったのだ。

「あんたね、あんたのためにこうして授業やって見せてるんでしょ! もうちょっと自分で授業やるつもりになって話を聞きなさいよ!」

……もちろん私はそれに何も言葉を発することはできない。うつむくだけだ。

学年の先生は、そんな私を半ばあきれた顔で眺めたようだった。放課後、夜の教室で行われた模擬授業の検討会は何となく尻すぼみで終わってしまったのだった。

授業当日、市内の大勢の先生の前で道徳の授業が始まった。

私は、完璧なシナリオと、きれいに整った掲示物と、計算され尽くした机の配置とで、完璧な授業を演じてみせた。(つもりだった)

動きはぎこちなく、どこなくロボットのようだった。……これはほとんど比喩でもない。実際に、ちょっとでも授業の進行が滞っていたら、すぐに学年主任の先生がこっそりメモを渡してくれた。そこには「ここではこうしなさい」という指示が書かれていた。まるで遠隔操作のように。

それでも、それだから、授業は人様に見せられるくらいのものにはなった。大成功だったのだ。協議会ではうれしいような、さびしいような、複雑な気持ちで一杯だった。

まあ、私にも、そんなせつない経験があるから「授業に思い入れがなければだめだ、借り物の授業じゃダメだ」となんて偉そうなことが言えるわけなのだ。

しかし、ことはそんなに単純では無いというのは、そんな借り物の授業でも、それで勉強になった面は大きいのだ。

・授業には教具などどんな準備が必要かということが分かった

・授業ではどんなタイミングで、どういう言葉がけをすればよいのか分かった

・道徳の授業ではどんなことがポイントで、何が問題になるのかが分かった

・ディベートの授業はどのように進めていいかが分かった

そして

・借り物の授業では、それで自分らしい授業にはならない。しかし、授業の進め方など勉強になる面も多い

ということも。

だから「教えることと育つことのジレンマ」とは、そういう複雑さの中に存在すると言うことなのだ。

教えないことも、教えすぎることも、どちらも良いとは言えない。

授業者本人の問題とも言えるし、それを周りで支える指導者の問題とも言える。どちらの責任とも言えない。

もし、新卒時代の私に「自分で考えなさい」と丸投げされても、何をしたらいいか分からないし、それでやってみても、この道徳の授業ほどは大きな学びにならなかったような気がする。

ことはそんなに単純ではない。安易に結論を出すことはできない。

そしてそのジレンマは、教師教育にも限らず、あらゆる対象への研修、教育にも普遍的に存在する問題でもある。

そこ複雑さ、ジレンマを、日々感じているわけなのだ。

2014/11/02

教師教育における教えることと育つことのジレンマ〜突き放すからこそ浮かぶ瀬もあれ〜

教師教育ほど「教えることと育つことのジレンマ」を痛感する分野は無いと思う。

二つの例を挙げる。

一つ目は私の実体験。

教職7年目を迎えたあるとき、市内のいわゆる官製研究会で研究授業を行うことになった。

テーマは「図書館を活用した読書指導」

といっても、それまで私にとって「読書指導って何?」な状態だったので、全くのノーアイディア。

そこですがりついたのが中学時代の恩師の先生だった。

その先生は図書館教育を専門にしていた。そこで、わらをもつかむ思いで電話をかけた。

「先生、今度私が市の研究会で授業をすることになったんですが、何をすればいいでしょうか? なにかいい読書指導の授業のアイディアはありませんか?」

先生は、最後まで私の言葉を聞いた後に、こうお話された。

「それは自分で考えることです」

「子どもの姿を見て、その実態から、何を授業で取り上げたらいいか、それを自分で考えるのです。そんなことを他人から聞いて教えられるものではありません」

「けんもほろろ」とはこういうことを言うのだろうか、私は最後の頼みの綱を失って、途方に暮れて電話を切ったのだった。

しかし、そこから、私自身の勉強が始まった。

今まで読書指導として何が行われてきたのか? 図書館にいって本を片っ端から読み……よく調べると、国語科において図書館を活用した読書指導には次のパターンがあることが分かった。……ここからは余談になるので「読書活動における三類型とその課題~給食型活動とお弁当型活動、そして立食パーティー型活動」を参照。

結果、中一で「大造じいさんとガン」の読書会の授業を提案することにした。(その当時、一時だけ「大造じいさん……」が教科書から消えていた時期があり、中一の生徒はその教えられていない世代だったのだ)

ノーアイディアの状態から授業を作るためには、ともかく無い頭をしぼり、調べられるものは自力で調べ、子どもの実態や関心とうまく切り結べるように腐心をして、何とか授業の形にすることしかできない。結果、その授業は、私の力の全てを出し切った授業だ!といってもよいくらいにのめり込んで作ったものになった。

そんな授業だって、子どもにぶつけてみたらもちろん課題はたくさん出てくる。事後の協議会では鋭い突っ込みをうけてうろたえてしまう場面もあり……と、ともあれ、失敗も成功もひっくるめて、いま考えてみても、この授業は私にとって忘れられない学びのある授業となったと思う。(が、オチを言うと、あまりにもひどい授業だったので『あなたの実践史からは抹殺した方がいい』とまでご助言いただいたのだった……)

二つ目は、近所の小学校でのお話。

毎年初任者が採用されるとある小学校では、初任者指導員がついて指導をしている。

初任者は年間二回の授業研究をすることになっているので、その時期になると初任者は授業のネタ探しに苦労をすることになる。もちろん、毎年それを指導する初任者指導教員も大変だ。

しかし、その学校の指導教員はとても優秀で勉強熱心な先生らしく、そんな初任者の困っている姿を見て「これをやってみるといいよ!」と、以前自分がやったことのある、成功した授業のプランをその初任者にアドバイスした。

初任者にとっては、これ以上無いくらいの絶妙なタイミングでのアドバイスだ。すぐに飛びついて授業をしたのは言うまでも無い。

さて、その結果どうなったか……。

かなり残念な授業に終わってしまったということだ。

一番残念だったのが、その授業について、初任者の「思い入れ」が皆無だったと言うことだ。

なぜこの題材を選んだのかという理由とか、この題材はこうやって授業をしたい!という思いが全くその初任者にはないから、指導員から教えられた授業プランの上っ面だけをなぞって、形だけの授業ごっこをしてみせただけなのだ。

当然、そんな借り物の授業だから、児童に柔軟な支援をしたり、教材への自分の思いを授業を通して伝えたり、実態に合わせたアレンジしたりなんてできるわけ無い。もともと「やりたい」というものがないんだから。

この手の「研修」は三重にやっかいな面を持つ。

・一つには、初任者指導員はそれを教えていることのデメリットに全く気がつかない。

・二つには、実習生はそもそも「こうしたい」という思い入れが無いので、失敗したり、課題を指摘されても、それの何が悪いのか気がつかない。指摘されても入っていかない。

・さらには、こんなにいい授業でもついてこれないうちの子どもたちは、能力が不十分な児童たちなんだな、とうまくいかなかった原因を子どもたちに帰属してしまうことさえある。

教師教育において「教えること」はどこまで有効なのだろうか?

「育つ」ためには何が必要なのだろうか?

これは大いに考えさせられる事例だと思う。

最初の例では、私の恩師は何も「教えて」はくれなかった。

それは言い過ぎだ。「子どもの実態を見て、自分で考えろ」という、授業を作るためのマインドやプロセス、核となるものを教えてくださった。

次の例では、指導教員は確かに「教えて」はいたんだろう。その実習生にとってベストと思える授業案をプレゼントする形で。

しかし、「思い入れ」のない授業をいくら形だけ再生しても、子どもたちは決して動かない。さらには授業者は「動かない」ことにさえ気づかない。「どうしたいか」というイメージをもつことなく借り物の授業をしているのだから。

この二つの例はかなり極端な例かもしれない。実際の教師教育においては、もっとバランス良く「教えること」と「育つこと」がミックスされている例がほとんどなのだろう。

しかし、ともすれば熱心な教師によって行われる教師教育のデメリットや影の部分は大いに考えなくてはいけない問題を提起していると思う。

この続編もあわせてお読みください。

二つの例を挙げる。

一つ目は私の実体験。

教職7年目を迎えたあるとき、市内のいわゆる官製研究会で研究授業を行うことになった。

テーマは「図書館を活用した読書指導」

といっても、それまで私にとって「読書指導って何?」な状態だったので、全くのノーアイディア。

そこですがりついたのが中学時代の恩師の先生だった。

その先生は図書館教育を専門にしていた。そこで、わらをもつかむ思いで電話をかけた。

「先生、今度私が市の研究会で授業をすることになったんですが、何をすればいいでしょうか? なにかいい読書指導の授業のアイディアはありませんか?」

先生は、最後まで私の言葉を聞いた後に、こうお話された。

「それは自分で考えることです」

「子どもの姿を見て、その実態から、何を授業で取り上げたらいいか、それを自分で考えるのです。そんなことを他人から聞いて教えられるものではありません」

「けんもほろろ」とはこういうことを言うのだろうか、私は最後の頼みの綱を失って、途方に暮れて電話を切ったのだった。

しかし、そこから、私自身の勉強が始まった。

今まで読書指導として何が行われてきたのか? 図書館にいって本を片っ端から読み……よく調べると、国語科において図書館を活用した読書指導には次のパターンがあることが分かった。……ここからは余談になるので「読書活動における三類型とその課題~給食型活動とお弁当型活動、そして立食パーティー型活動」を参照。

結果、中一で「大造じいさんとガン」の読書会の授業を提案することにした。(その当時、一時だけ「大造じいさん……」が教科書から消えていた時期があり、中一の生徒はその教えられていない世代だったのだ)

ノーアイディアの状態から授業を作るためには、ともかく無い頭をしぼり、調べられるものは自力で調べ、子どもの実態や関心とうまく切り結べるように腐心をして、何とか授業の形にすることしかできない。結果、その授業は、私の力の全てを出し切った授業だ!といってもよいくらいにのめり込んで作ったものになった。

そんな授業だって、子どもにぶつけてみたらもちろん課題はたくさん出てくる。事後の協議会では鋭い突っ込みをうけてうろたえてしまう場面もあり……と、ともあれ、失敗も成功もひっくるめて、いま考えてみても、この授業は私にとって忘れられない学びのある授業となったと思う。(が、オチを言うと、あまりにもひどい授業だったので『あなたの実践史からは抹殺した方がいい』とまでご助言いただいたのだった……)

二つ目は、近所の小学校でのお話。

毎年初任者が採用されるとある小学校では、初任者指導員がついて指導をしている。

初任者は年間二回の授業研究をすることになっているので、その時期になると初任者は授業のネタ探しに苦労をすることになる。もちろん、毎年それを指導する初任者指導教員も大変だ。

しかし、その学校の指導教員はとても優秀で勉強熱心な先生らしく、そんな初任者の困っている姿を見て「これをやってみるといいよ!」と、以前自分がやったことのある、成功した授業のプランをその初任者にアドバイスした。

初任者にとっては、これ以上無いくらいの絶妙なタイミングでのアドバイスだ。すぐに飛びついて授業をしたのは言うまでも無い。

さて、その結果どうなったか……。

かなり残念な授業に終わってしまったということだ。

一番残念だったのが、その授業について、初任者の「思い入れ」が皆無だったと言うことだ。

なぜこの題材を選んだのかという理由とか、この題材はこうやって授業をしたい!という思いが全くその初任者にはないから、指導員から教えられた授業プランの上っ面だけをなぞって、形だけの授業ごっこをしてみせただけなのだ。

当然、そんな借り物の授業だから、児童に柔軟な支援をしたり、教材への自分の思いを授業を通して伝えたり、実態に合わせたアレンジしたりなんてできるわけ無い。もともと「やりたい」というものがないんだから。

この手の「研修」は三重にやっかいな面を持つ。

・一つには、初任者指導員はそれを教えていることのデメリットに全く気がつかない。

・二つには、実習生はそもそも「こうしたい」という思い入れが無いので、失敗したり、課題を指摘されても、それの何が悪いのか気がつかない。指摘されても入っていかない。

・さらには、こんなにいい授業でもついてこれないうちの子どもたちは、能力が不十分な児童たちなんだな、とうまくいかなかった原因を子どもたちに帰属してしまうことさえある。

教師教育において「教えること」はどこまで有効なのだろうか?

「育つ」ためには何が必要なのだろうか?

これは大いに考えさせられる事例だと思う。

最初の例では、私の恩師は何も「教えて」はくれなかった。

それは言い過ぎだ。「子どもの実態を見て、自分で考えろ」という、授業を作るためのマインドやプロセス、核となるものを教えてくださった。

次の例では、指導教員は確かに「教えて」はいたんだろう。その実習生にとってベストと思える授業案をプレゼントする形で。

しかし、「思い入れ」のない授業をいくら形だけ再生しても、子どもたちは決して動かない。さらには授業者は「動かない」ことにさえ気づかない。「どうしたいか」というイメージをもつことなく借り物の授業をしているのだから。

この二つの例はかなり極端な例かもしれない。実際の教師教育においては、もっとバランス良く「教えること」と「育つこと」がミックスされている例がほとんどなのだろう。

しかし、ともすれば熱心な教師によって行われる教師教育のデメリットや影の部分は大いに考えなくてはいけない問題を提起していると思う。

この続編もあわせてお読みください。

2014/11/01

作文の授業についてのよくある質問集

作文指導のカリキュラムや評価について

年間の書くこと指導のカリキュラム上に、この小説を書く授業をどのように位置づけていますか

2年生の書くことの学習では年間30~40時間を計画しています。そのうち、取り立てて学習する言語活動として、実用的な文章として手紙(5時間)を、文学的な文章として詩(3時間)と小説(7時間)を、そして説明的文章として意見文(投書)(5時間)を書く学習を取り上げます。また、短作文や長期休業中の作文課題などにも生徒たちは取り組んでいます。そのほか、読むことや話す聞く学習と関連した書く活動を指導時数にあてています。(調べ学習のレポートなど)

書いた作文をどのように評価するのですか

小説の表現の特徴(設定・登場人物・プロットなど)を踏まえて、それを自分の作品に生かすことができているかどうかをみるようにしました。

具体的には、読むことの学習で学んだ「小説の極意」を、意図的、効果的に自分の文章に活用できているかどうかを評価します。書き上がった作品と「創作ノート」とを比較し、実際に活用できているかを、活用しようと努力しているかを見ていきたいと考えています。

小説の表現の工夫とその効果を、自覚的に自分の表現に活用していき、小説らしい描写やプロットの工夫などをした表現を書くことができるようになることを学習のゴールとしました。

作文を書いたらその作品はどうなりますか

生徒には同一ジャンルごとに「同人誌」を編集し、それを作品集としてクラスや学年内で読みあうようにしたいと伝えています。また、学校で年に一度作成している雑誌に、クラスで最も好評を得た作品を掲載してもらおうと考えています。

指導方法について

この授業では、学校図書館とどのような連携がされてますか

司書はこの授業では次のような学習支援をしています。

・様々なジャンルの小説の書き方マニュアルや創作のヒントとなる本を用意する。

・子どもたちが創作するモデルとなる、ごく短い文章の短編小説のアンソロジーを集める。

・それらをブックリストにして配布し、授業の中で紹介する。

・生徒が「こんな主人公で、こんな内容の小説を書きたい」と相談をしてきたときに、似たような 設定の小説や、参考になる本を紹介する。

小説を書くテクニックを学ぶと、自由にのびのびと書けなくなり、型にはまってしまうことはないですか

自由にのびのびと書くことと、技術や型を学ぶこととは矛盾せず、両立できると考えています。むしろ、技術や型を使いこなせるようになることで、より表現したいことが効果的に表現できるようになると考えています。

技術や型を教える際に配慮したいことは、それを生徒の書きたい思いや必要感を無視して押しつけるようにしないことです。さまざまな技術や型を、生徒が主体的に選択できる余地がある活動とすることで、技術を学び、それを目的や意図に応じて選択し、使いこなしてより効果的に表現できるような状態にしたいと考えています。

話し合うことで、その人の主体性が損なわれて、オリジナリティーがなくなることありませんか

自分が書きたいことを話し合うことで、もやもやしていた作品のイメージを明確にさせたり、創作の課題を明らかにすることを目的にして交流を設定しました。小説家が小説を書く場合も、編集者や読者と対話しながら創りあげていくことはよく行われています。他者からの多様なフィードバックを得ることで、書き手のもつオリジナリティーは独りよがりのものではなくなり、より読み手に効果的に訴えかけることのできる洗練されたものになるのではないでしょうか。

個に応じた支援について

書くことが思いつかない生徒はいませんか? それをどのように支援していますか?

その人の持っているものを最大限引き出そうと努めました。その上で、断片的なイメージを小説の設定やプロットとして結びつくように支援をしました。

具体的には次のような投げかけをしています。

・普段どんな本を読んでいるの? どんな本が好き? お気に入りの作者は?

・どんなイメージの小説を書きたい? 不思議な話とか、怖い話とか……

・ジャンルで言うと何が一番近い?

・設定は現代? それとも未来?

・『 (本の名前) 』のような雰囲気のお話を書きたいの?

など、思いつくところから言ってもらい、イメージを一緒に創っていきました。

また、他の生徒と雑談させたり、プロットを見合ったり、学校図書館にある短編小説などを参照させたりして、発想のヒントとなるように支援しました。

どうやったらこれだけ書ける生徒が育ちますか?

全員が書けるわけでもありませんし、苦手としている生徒もいます。しかし、授業では日常的に書く活動を取り入れていることと、書いた作品をクラスの仲間で楽しんで読みあえる環境を作ることを意識しています。

具体的には、授業の終わりに200字程度の短作文に取り組ませたり、授業で書いた作品をクラス全員で読み合って感想のコメントを書き合ったり(書き込み回覧作文)といった交流活動を、生徒たちは積み重ねてきています。

これらの活動を通して、文章を書くことに慣れ、また、作文を肯定的に受け止めてくれる仲間の存在を意識できています。それが、ある程度は書く意欲の向上につながっていると思います。

年間の書くこと指導のカリキュラム上に、この小説を書く授業をどのように位置づけていますか

2年生の書くことの学習では年間30~40時間を計画しています。そのうち、取り立てて学習する言語活動として、実用的な文章として手紙(5時間)を、文学的な文章として詩(3時間)と小説(7時間)を、そして説明的文章として意見文(投書)(5時間)を書く学習を取り上げます。また、短作文や長期休業中の作文課題などにも生徒たちは取り組んでいます。そのほか、読むことや話す聞く学習と関連した書く活動を指導時数にあてています。(調べ学習のレポートなど)

書いた作文をどのように評価するのですか

小説の表現の特徴(設定・登場人物・プロットなど)を踏まえて、それを自分の作品に生かすことができているかどうかをみるようにしました。

具体的には、読むことの学習で学んだ「小説の極意」を、意図的、効果的に自分の文章に活用できているかどうかを評価します。書き上がった作品と「創作ノート」とを比較し、実際に活用できているかを、活用しようと努力しているかを見ていきたいと考えています。

小説の表現の工夫とその効果を、自覚的に自分の表現に活用していき、小説らしい描写やプロットの工夫などをした表現を書くことができるようになることを学習のゴールとしました。

作文を書いたらその作品はどうなりますか

生徒には同一ジャンルごとに「同人誌」を編集し、それを作品集としてクラスや学年内で読みあうようにしたいと伝えています。また、学校で年に一度作成している雑誌に、クラスで最も好評を得た作品を掲載してもらおうと考えています。

指導方法について

この授業では、学校図書館とどのような連携がされてますか

司書はこの授業では次のような学習支援をしています。

・様々なジャンルの小説の書き方マニュアルや創作のヒントとなる本を用意する。

・子どもたちが創作するモデルとなる、ごく短い文章の短編小説のアンソロジーを集める。

・それらをブックリストにして配布し、授業の中で紹介する。

・生徒が「こんな主人公で、こんな内容の小説を書きたい」と相談をしてきたときに、似たような 設定の小説や、参考になる本を紹介する。

小説を書くテクニックを学ぶと、自由にのびのびと書けなくなり、型にはまってしまうことはないですか

自由にのびのびと書くことと、技術や型を学ぶこととは矛盾せず、両立できると考えています。むしろ、技術や型を使いこなせるようになることで、より表現したいことが効果的に表現できるようになると考えています。

技術や型を教える際に配慮したいことは、それを生徒の書きたい思いや必要感を無視して押しつけるようにしないことです。さまざまな技術や型を、生徒が主体的に選択できる余地がある活動とすることで、技術を学び、それを目的や意図に応じて選択し、使いこなしてより効果的に表現できるような状態にしたいと考えています。

話し合うことで、その人の主体性が損なわれて、オリジナリティーがなくなることありませんか

自分が書きたいことを話し合うことで、もやもやしていた作品のイメージを明確にさせたり、創作の課題を明らかにすることを目的にして交流を設定しました。小説家が小説を書く場合も、編集者や読者と対話しながら創りあげていくことはよく行われています。他者からの多様なフィードバックを得ることで、書き手のもつオリジナリティーは独りよがりのものではなくなり、より読み手に効果的に訴えかけることのできる洗練されたものになるのではないでしょうか。

個に応じた支援について

書くことが思いつかない生徒はいませんか? それをどのように支援していますか?

その人の持っているものを最大限引き出そうと努めました。その上で、断片的なイメージを小説の設定やプロットとして結びつくように支援をしました。

具体的には次のような投げかけをしています。

・普段どんな本を読んでいるの? どんな本が好き? お気に入りの作者は?

・どんなイメージの小説を書きたい? 不思議な話とか、怖い話とか……

・ジャンルで言うと何が一番近い?

・設定は現代? それとも未来?

・『 (本の名前) 』のような雰囲気のお話を書きたいの?

など、思いつくところから言ってもらい、イメージを一緒に創っていきました。

また、他の生徒と雑談させたり、プロットを見合ったり、学校図書館にある短編小説などを参照させたりして、発想のヒントとなるように支援しました。

どうやったらこれだけ書ける生徒が育ちますか?

全員が書けるわけでもありませんし、苦手としている生徒もいます。しかし、授業では日常的に書く活動を取り入れていることと、書いた作品をクラスの仲間で楽しんで読みあえる環境を作ることを意識しています。

具体的には、授業の終わりに200字程度の短作文に取り組ませたり、授業で書いた作品をクラス全員で読み合って感想のコメントを書き合ったり(書き込み回覧作文)といった交流活動を、生徒たちは積み重ねてきています。

これらの活動を通して、文章を書くことに慣れ、また、作文を肯定的に受け止めてくれる仲間の存在を意識できています。それが、ある程度は書く意欲の向上につながっていると思います。

研究授業の協議会をこう変えてみた

研究授業の成否は、じつは授業の善し悪しはあまり問題ではない。協議会がいかにクリエイティブになるかだ。

そこで、今回の公開研では、協議会のスタイルを少し変えてみた。

講師の先生や国語科スタッフと相談して、協議会を思い切って双方向、共同的な意味生成に向かうようにアレンジした。

次のようにした

※事前に参観者に質問カードを配布し、お昼休みまでに書いてもらう。

(質問カードには、授業への質問と、協議会で取り上げて欲しいキーワードを書いてもらった。さらに、私の授業では、「授業に関するよくある質問集」を配布し、細々とした質問や、授業での基本的な考えについて事前に紙上でおこたえした。)

※4〜5人グループでアイランド型で座る。テーブルには大きなホワイトボードがセットされている。

流れ(全90分)

1 授業者、国語科スタッフ、助言者の紹介

2 各授業者より

(質問への答えをここで授業者から言ってしまう。本時の展開までの学習の経過を説明した)

3 授業についての意見交流

交流Ⅰ(20分)

それぞれの授業についてキャッチコピーで表すと?

4人グループで自己紹介も兼ねつつ、自分が見た授業の印象、感想を交流し合い、それらをキャッチコピーとしてまとめていく。

(これが簡単なようでなかなか難しい。が、授業への様々なまなざしを共有し合えるようになる。早くもここでわいわいと盛り上がる)

グループ代表者がホワイトボードを提示しながら全体へ説明。

交流Ⅱ(20分→全体10分)

「思考・判断・表現の力を育てる授業作り」について

・授業の中で子どもの学びが生まれた瞬間

・教師の支援や授業作りの工夫について

・国語科の授業における「思考・判断・表現の力」との関連

など、事前の質問カードに書かれたキーワードなども取り上げてフリーディスカッション。

授業者や他の国語科スタッフは各テーブルをぐるぐる回り、その場の話し合いに随時飛び込み参加をする。

交流で出た意見は全体でシェア。

そこからグループのフェーズから全体交流へと移行していく。

ファシリテーターである司会者は、視点を狭め、それを深めるていく。

今回はそれが『思考をどう深めるか?」とか「それをどう評価するか」「言語活動について」だった。

5 助言者の先生より(20分)

助言者の先生からのコメント

助言者の先生も、グループに入って聞いているので、この時点では上から目線でのたまわるという感じではなくなってくる。

ともにディスカッションをして見えてきたことや、それを俯瞰しつつ新たな視点を提示するお話や、協議会ではなかなか言いにくかったようなクリティカルな視点での授業のご批評をここでしていただいた。

やってみると分かるが、グループの話し合いで20分というのは本当にあっという間。一人一人が思いを話し出すと、もっと話し合いたい!という感じになってくる。

グループには学生さんや現職の先生、大学の先生、司書、指導主事や教育関係の民間の方などさまざまな方が参加されているので、それぞれの視点で授業をどう意味づけたのか、子どもの学びをどう見とったのかを共有することができ、この協議会がとても面白い時間になったと思う。

そこで、今回の公開研では、協議会のスタイルを少し変えてみた。

講師の先生や国語科スタッフと相談して、協議会を思い切って双方向、共同的な意味生成に向かうようにアレンジした。

次のようにした

※事前に参観者に質問カードを配布し、お昼休みまでに書いてもらう。

(質問カードには、授業への質問と、協議会で取り上げて欲しいキーワードを書いてもらった。さらに、私の授業では、「授業に関するよくある質問集」を配布し、細々とした質問や、授業での基本的な考えについて事前に紙上でおこたえした。)

※4〜5人グループでアイランド型で座る。テーブルには大きなホワイトボードがセットされている。

流れ(全90分)

1 授業者、国語科スタッフ、助言者の紹介

2 各授業者より

(質問への答えをここで授業者から言ってしまう。本時の展開までの学習の経過を説明した)

3 授業についての意見交流

交流Ⅰ(20分)

それぞれの授業についてキャッチコピーで表すと?

4人グループで自己紹介も兼ねつつ、自分が見た授業の印象、感想を交流し合い、それらをキャッチコピーとしてまとめていく。

(これが簡単なようでなかなか難しい。が、授業への様々なまなざしを共有し合えるようになる。早くもここでわいわいと盛り上がる)

グループ代表者がホワイトボードを提示しながら全体へ説明。

交流Ⅱ(20分→全体10分)

「思考・判断・表現の力を育てる授業作り」について

・授業の中で子どもの学びが生まれた瞬間

・教師の支援や授業作りの工夫について

・国語科の授業における「思考・判断・表現の力」との関連

など、事前の質問カードに書かれたキーワードなども取り上げてフリーディスカッション。

授業者や他の国語科スタッフは各テーブルをぐるぐる回り、その場の話し合いに随時飛び込み参加をする。

交流で出た意見は全体でシェア。

そこからグループのフェーズから全体交流へと移行していく。

ファシリテーターである司会者は、視点を狭め、それを深めるていく。

今回はそれが『思考をどう深めるか?」とか「それをどう評価するか」「言語活動について」だった。

5 助言者の先生より(20分)

助言者の先生からのコメント

助言者の先生も、グループに入って聞いているので、この時点では上から目線でのたまわるという感じではなくなってくる。

ともにディスカッションをして見えてきたことや、それを俯瞰しつつ新たな視点を提示するお話や、協議会ではなかなか言いにくかったようなクリティカルな視点での授業のご批評をここでしていただいた。

やってみると分かるが、グループの話し合いで20分というのは本当にあっという間。一人一人が思いを話し出すと、もっと話し合いたい!という感じになってくる。

グループには学生さんや現職の先生、大学の先生、司書、指導主事や教育関係の民間の方などさまざまな方が参加されているので、それぞれの視点で授業をどう意味づけたのか、子どもの学びをどう見とったのかを共有することができ、この協議会がとても面白い時間になったと思う。

2014/10/26

なぜ人は書くのか~「書く意欲」と「書くきっかけ」とは違うということ~

小学生とは違う中学生の書く行為

新卒2年目。ある地域の研究会で作文指導の提案をした。

提案内容は今考えても稚拙なものだったんだけども、それが問題ではない。

そこで、いただいたご意見が、今でも忘れられない大切なご指摘だったのだ。

私がした提案は、中1で論理的な意見文を原稿用紙一枚で書くというもの。

その提案の協議の時に、小学校の先生から

「たった一枚? 小学生だったらもっと何枚だって書きますよ」

というご指摘をいただいたのだ。

いただいた意見は悔しかったが、全くもってその通りだったので返す言葉もない。

私の授業では、中学生は1時間で1枚を書くのがやっとだったのだ。(まあ、今だったら「長けりゃいいってもんじゃないでしょ」と反論するかもしれないけど……)

悔しかったけれども、この発言をきっかけに、私は「なぜ同じ子どもたちが、小学校のときは書けても中学生になると書けないんだろう」という疑問を持ち続けることになった。いまでもその問いは胸に抱いている。

中学生にとっての「書くこと」の断層

現時点でのその答えは、「書く意欲」は、必ずしも「書くきっかけ」にはならないということだ。

言い換えると、書く意欲、書きたいという思いを持っているからといって、それですぐに書きだせるようにはならないということだ。

「書く意欲がない」ことの内実を考える必要がある。

書きたいという思いと、実際の書く行為までの間には、小学校時代とは比較にならないくらいの断絶が存在するのではないか。とりわけその断絶は中学生になると大きくなるのではないか。

たとえば、思いっきり分かりやすい例で説明してみる。

男子がある女子を好きだとする。一刻も早くこの思いを伝えたい。しかし、小学生時代では言えた「好きだ!」という一言を、中学生の私はすんなりと言えるだろうか? 言えるわきゃない。

何度も何度も逡巡して、ようやく「好きだ!」の一言を伝えることができるようになる。中学生ってそういうものではないのか。

語彙があっても、伝えたい思いがあっても、中学生にとっては、それが伝えるきっかけにはならないとはこういうことだ。

作文も「伝える」というその本質は同じだ。書くのがめんどくさい場合は小学生だって中学生だって書かない。しかし、いくら書きたいと思っても、いや、むしろ書きたいという思いが、書くことを邪魔するということさえ中学生ではまま見られる。自我が表現行為にブレーキをかけてしまう。

茂呂雄二『なぜ人は書くのか』から考えたこと

難解な本で、何度読んでもほとんど理解はできていないけれども、断片的な理解をもとに、自分なりに考えたことを書こうと思う。

最初に紹介めいたことを書くと、この本は認知心理学者の立場から「書くこと」の営為、本質を考究している一冊だ。ヴィゴツキーなどの状況主義的学習観に立って「書くこと」の始原の姿を追っている。しかし、理論が先行するのではなく、世界中の様々な文化的背景を持った人たち(主に子どもたち)の「書かれたことば」を取り上げつつ、それがどのような状況で書かれ、そこから「書くこと」において何が見えてくるかを論じている。

茂呂氏は、「書くことを」を状況や場の中で引き出され、生み出されていくものとしてとらえている。

読み手との関係の中で、また、書かれたものが共有されていく「場」の中で、「私」が関わっていく参加の姿として書かれていくものである。(これを「身ごなし」と表現している)

先ほどの告白する男子中学生の例で言うと、

1、「好きだ!」という言葉を気軽に言える関係性があり、

2、それを相手が受け入れてくれるという見通しが立てば、

誰だって「好きだ!」と言うことができる。

しかし、そう言えるだけの見通しも、自信も持ちにくいのが中学生なのだ。(もちろん、かつての中学生である私も、今だって、ほいほいと告白なんてできません!)

これを「書くこと」に敷衍して思いっきり図式化して言うと

「関係性」の認識、、「読み手」の認識、、そして「自己」への認識の3つの認識が、書き手の中で十分に確立されていると了解されない場合、人はおいそれと自己を表現することができない。(どれかに自信を持てなかったり、迷いがあると、伝えることはできない)

反対に、この三つが安定的に了解できると、どこまでも書くことができる。(Lineで一日にやりとりしている会話は原稿用紙だと一体何枚になるんだろう??)

茂呂氏はこう言う。「なぜ書くのか。われわれはわれわれ自身の声を作るために書くのだ」「なぜ書くのか。それは文化としてすでにある語り口から、固有の声を作るためだといえる。書くということはすでにそこにあった身ごなし・語り口から、あらたな身ごなし・語り口、すなわち声を組み上げることとして成り立っている。」と。

書くことは他ならぬ自分の声を聞き、自分の語り口をさぐることを意味する。

書くことで否応なしに自己の声と向き合うことになる。「書かれたもの」によって表現される「自己」を、書いている自己は見つめなおすことを余儀なくされる。それは、十分に自己を受容できない、自分の「声」が確立していない思春期の生徒にとっては、なかなかキツイものであろうことは容易に想像がつく。

『なぜ人は書くのか』の補論を汐見稔幸さんが書いている。汐見さんの文章はずいぶんわかりやすい。汐見さんは書くことの動機付けをこう述べている。

新卒2年目。ある地域の研究会で作文指導の提案をした。

提案内容は今考えても稚拙なものだったんだけども、それが問題ではない。

そこで、いただいたご意見が、今でも忘れられない大切なご指摘だったのだ。

私がした提案は、中1で論理的な意見文を原稿用紙一枚で書くというもの。

その提案の協議の時に、小学校の先生から

「たった一枚? 小学生だったらもっと何枚だって書きますよ」

というご指摘をいただいたのだ。

いただいた意見は悔しかったが、全くもってその通りだったので返す言葉もない。

私の授業では、中学生は1時間で1枚を書くのがやっとだったのだ。(まあ、今だったら「長けりゃいいってもんじゃないでしょ」と反論するかもしれないけど……)

悔しかったけれども、この発言をきっかけに、私は「なぜ同じ子どもたちが、小学校のときは書けても中学生になると書けないんだろう」という疑問を持ち続けることになった。いまでもその問いは胸に抱いている。

中学生にとっての「書くこと」の断層

現時点でのその答えは、「書く意欲」は、必ずしも「書くきっかけ」にはならないということだ。

言い換えると、書く意欲、書きたいという思いを持っているからといって、それですぐに書きだせるようにはならないということだ。

「書く意欲がない」ことの内実を考える必要がある。

書きたいという思いと、実際の書く行為までの間には、小学校時代とは比較にならないくらいの断絶が存在するのではないか。とりわけその断絶は中学生になると大きくなるのではないか。

たとえば、思いっきり分かりやすい例で説明してみる。

男子がある女子を好きだとする。一刻も早くこの思いを伝えたい。しかし、小学生時代では言えた「好きだ!」という一言を、中学生の私はすんなりと言えるだろうか? 言えるわきゃない。

何度も何度も逡巡して、ようやく「好きだ!」の一言を伝えることができるようになる。中学生ってそういうものではないのか。

語彙があっても、伝えたい思いがあっても、中学生にとっては、それが伝えるきっかけにはならないとはこういうことだ。

作文も「伝える」というその本質は同じだ。書くのがめんどくさい場合は小学生だって中学生だって書かない。しかし、いくら書きたいと思っても、いや、むしろ書きたいという思いが、書くことを邪魔するということさえ中学生ではまま見られる。自我が表現行為にブレーキをかけてしまう。

茂呂雄二『なぜ人は書くのか』から考えたこと

難解な本で、何度読んでもほとんど理解はできていないけれども、断片的な理解をもとに、自分なりに考えたことを書こうと思う。

目次

序章 問題の発掘

1章 書くことの発生と前史

2章 書きことばと知の発達

3章 書かれたものの意味―シンボル・センス・対話

4章 生成的記号活動としての作文

5章 書くことを支えること、育てること

終章 なぜ書くのか

補稿 書くことと「やさしさ」(汐見稔幸)

最初に紹介めいたことを書くと、この本は認知心理学者の立場から「書くこと」の営為、本質を考究している一冊だ。ヴィゴツキーなどの状況主義的学習観に立って「書くこと」の始原の姿を追っている。しかし、理論が先行するのではなく、世界中の様々な文化的背景を持った人たち(主に子どもたち)の「書かれたことば」を取り上げつつ、それがどのような状況で書かれ、そこから「書くこと」において何が見えてくるかを論じている。

茂呂氏は、「書くことを」を状況や場の中で引き出され、生み出されていくものとしてとらえている。

読み手との関係の中で、また、書かれたものが共有されていく「場」の中で、「私」が関わっていく参加の姿として書かれていくものである。(これを「身ごなし」と表現している)

先ほどの告白する男子中学生の例で言うと、

1、「好きだ!」という言葉を気軽に言える関係性があり、

2、それを相手が受け入れてくれるという見通しが立てば、

誰だって「好きだ!」と言うことができる。

しかし、そう言えるだけの見通しも、自信も持ちにくいのが中学生なのだ。(もちろん、かつての中学生である私も、今だって、ほいほいと告白なんてできません!)

これを「書くこと」に敷衍して思いっきり図式化して言うと

「関係性」の認識、、「読み手」の認識、、そして「自己」への認識の3つの認識が、書き手の中で十分に確立されていると了解されない場合、人はおいそれと自己を表現することができない。(どれかに自信を持てなかったり、迷いがあると、伝えることはできない)

反対に、この三つが安定的に了解できると、どこまでも書くことができる。(Lineで一日にやりとりしている会話は原稿用紙だと一体何枚になるんだろう??)

茂呂氏はこう言う。「なぜ書くのか。われわれはわれわれ自身の声を作るために書くのだ」「なぜ書くのか。それは文化としてすでにある語り口から、固有の声を作るためだといえる。書くということはすでにそこにあった身ごなし・語り口から、あらたな身ごなし・語り口、すなわち声を組み上げることとして成り立っている。」と。

書くことは他ならぬ自分の声を聞き、自分の語り口をさぐることを意味する。

書くことで否応なしに自己の声と向き合うことになる。「書かれたもの」によって表現される「自己」を、書いている自己は見つめなおすことを余儀なくされる。それは、十分に自己を受容できない、自分の「声」が確立していない思春期の生徒にとっては、なかなかキツイものであろうことは容易に想像がつく。

『なぜ人は書くのか』の補論を汐見稔幸さんが書いている。汐見さんの文章はずいぶんわかりやすい。汐見さんは書くことの動機付けをこう述べている。

自分の書く行為と、作品を受け止めてくれる存在が、より抽象化された形で存在するのではないか。……これは、自分が属している集団の中で、自分がどう評価され処遇されているかということについての自己評価のことと言い換えてもよい。そういう自己評価がポジティブな形で存在しない限り、人は書こうとしないだろう。ところで、そうだとすると、この集団における他者の目、評価をいわば内面化したような自我の存在が、人間の書くという行為を励まし、動機づけているのではないかという仮設が成り立つ。……書くという行為をある段階以降支えているものの一つは、自我の中に、何かを行っている意識や思考の働きをいわばモニターする働きが育っていて、そのモニター部分が書くという行為を肯定的に受容するような構造ができあがってくる、ということになるだろう。初任2年目以来考え続けてきた「中学生はなぜ書かないか」ということに対するヒントをこの本から得るできた。さて、では、ここからどうするかという話だ。

「語られない言葉」に耳を澄ますこと〜「言ったもん勝ち」の世の中にあらがうために〜

戦争体験をされた方4人とお話をする機会があった。

4人のうち、2人は戦争当時、国民学校の生徒で学童疎開を、もう2人は高等女学校で軍需工場で勤労動員をしていた経験を持たれている。

お知り合いのつてを頼って、この4人とお会いし、お話をするチャンスを得た。

私が一番知りたかったのは、戦争当時、人々が何を考え、どう自分たちの状況を感じていたのかという点だ。

空襲や疎開の様子などを伺ううちに、この核心に迫る話題になっていった。

「やっぱり、工場で働きながら、この戦争がずっと続くのかなあと思っていましたか?」

「今の戦況がどうだとか、そういうお話は家ではされていましたか?」

「軍需工場では、空襲で負傷した人とか亡くなった人がいたそうですが、友達とは当時それについてどんな話をされていたんですか」

「疎開から時々面会に来る親と、東京の空襲とか戦争の様子を聞いたりはしなかったんですか」

それらの質問について聞いた答えは(自分にとっては)とても意外とも思える言葉だった。

「まあ、あなたはお若いから分からないのでしょうね」(と、あきれた感じで、お笑いになって)

「そういう戦争についての話は、当時はいっさいできなかったんですよ」

私「話すと特高警察とかに捕まってしまうからですか?」

「軍事機密とかの話題はもちろんそういうのもありますけれども、戦争について話題にしようとも思わなかったという気持ちでした。親も家ではいっさい戦争について話しませんでした。なんとなく、そういう話題を避けていたんです」

戦争について「話せなかった」「話そうとも思わなかった」。

この言葉は。空襲で焼け出されたり、原爆で亡くなったりすることと同じくらいに、強烈に戦争の持つ恐ろしさを「語って」いるのだと思う。

「戦争はいやだ」

「死ぬのはいやだ」

「自由に生きられないのがいやだ」

こういうごく当たり前のことを、ごくふつうの市民が当たり前に語れなくなってくる、語ろうともしなくなってくる。それこそ「戦争」のもつ本当の恐ろしさなのだろう。

声高に語られる絶叫の影に、ベストセラーの書籍の下に、こうした普通の市民の「語られない」言葉が埋もれている。「言ったもん勝ちの言葉」の前に「語りたくもない言葉」は圧倒的に無力だ。でも、せめていま「語られない言葉」に耳を澄ましていたい。そして「もっとも恐ろしいのは、それが語られなくなったときだ」という教訓を胸に刻んでおきたい。

4人のうち、2人は戦争当時、国民学校の生徒で学童疎開を、もう2人は高等女学校で軍需工場で勤労動員をしていた経験を持たれている。

お知り合いのつてを頼って、この4人とお会いし、お話をするチャンスを得た。

私が一番知りたかったのは、戦争当時、人々が何を考え、どう自分たちの状況を感じていたのかという点だ。

空襲や疎開の様子などを伺ううちに、この核心に迫る話題になっていった。

「やっぱり、工場で働きながら、この戦争がずっと続くのかなあと思っていましたか?」

「今の戦況がどうだとか、そういうお話は家ではされていましたか?」

「軍需工場では、空襲で負傷した人とか亡くなった人がいたそうですが、友達とは当時それについてどんな話をされていたんですか」

「疎開から時々面会に来る親と、東京の空襲とか戦争の様子を聞いたりはしなかったんですか」

それらの質問について聞いた答えは(自分にとっては)とても意外とも思える言葉だった。

「まあ、あなたはお若いから分からないのでしょうね」(と、あきれた感じで、お笑いになって)

「そういう戦争についての話は、当時はいっさいできなかったんですよ」

私「話すと特高警察とかに捕まってしまうからですか?」

「軍事機密とかの話題はもちろんそういうのもありますけれども、戦争について話題にしようとも思わなかったという気持ちでした。親も家ではいっさい戦争について話しませんでした。なんとなく、そういう話題を避けていたんです」

戦争について「話せなかった」「話そうとも思わなかった」。

この言葉は。空襲で焼け出されたり、原爆で亡くなったりすることと同じくらいに、強烈に戦争の持つ恐ろしさを「語って」いるのだと思う。

「戦争はいやだ」

「死ぬのはいやだ」

「自由に生きられないのがいやだ」

こういうごく当たり前のことを、ごくふつうの市民が当たり前に語れなくなってくる、語ろうともしなくなってくる。それこそ「戦争」のもつ本当の恐ろしさなのだろう。

声高に語られる絶叫の影に、ベストセラーの書籍の下に、こうした普通の市民の「語られない」言葉が埋もれている。「言ったもん勝ちの言葉」の前に「語りたくもない言葉」は圧倒的に無力だ。でも、せめていま「語られない言葉」に耳を澄ましていたい。そして「もっとも恐ろしいのは、それが語られなくなったときだ」という教訓を胸に刻んでおきたい。

2014/10/25

サービスのジレンマ〜サービスの効果はあっという間に減衰する〜

コンビニの店員さんのちょっとしたサービス?が、最近どんどんエスカレートしている気がする。

万券で買ったときは、お釣りの千円札を一枚、二枚と目の前でカウントしてくれる。

小銭がジャラジャラしているときは、コインが手からこぼれても受け止められるように、手のひらを添えてくれる。

おにぎり買うとお手拭き入れてくれる。

毎回、会計の時に、「ティーポイントカードのご利用はございませんか?」とすかさずアドバイスしてくれる。……

しかし、もっと厄介なことに、一度こういうサービスに慣れてしまうと、次に同じ対応をしてくれないと不満に感じてしまうということだ。

サービスはあっと言う間に「当たり前」になり、有り難みが薄れてしまう。こんな私のような尊大なお客様がいる以上、ますます新たなサービスがあみだされていくのだろう。

サービスは「当たり前」になると「サービス」にはならない。なぜなら、通常の業務とみなされるから。

だから、「当たり前」にならない程度に「特別感」を提供し続けなければいけない。それがサービスのジレンマだ。

飽きられないサービスには、無限の「差異と反復」が営まれている。

「老舗」の持つ魅力は「何もしない」ことが生み出す豊かな「差異」だ。ほんとうは「何もしない」のではない。うなぎのタレをちびちび継ぎ足すように、一時たりとも変化を止めていない。しかし、お客にしてみれば「変わってない」という反復のイメージが、無限の意味を生み出すのだ。そしてそんなサービスこそ、お客様を尊大にしたり増長させたりしないサービスなのだろう。

もちろん、私にとっての最大の関心事は、教育における「サービス」のありかただ。

サービスとホスピタリティーとの違い、または茶の湯における「もてなし」など、時間があればそういった方面もそのうち勉強してみたい。

万券で買ったときは、お釣りの千円札を一枚、二枚と目の前でカウントしてくれる。

小銭がジャラジャラしているときは、コインが手からこぼれても受け止められるように、手のひらを添えてくれる。

おにぎり買うとお手拭き入れてくれる。

毎回、会計の時に、「ティーポイントカードのご利用はございませんか?」とすかさずアドバイスしてくれる。……

しかし、もっと厄介なことに、一度こういうサービスに慣れてしまうと、次に同じ対応をしてくれないと不満に感じてしまうということだ。

サービスはあっと言う間に「当たり前」になり、有り難みが薄れてしまう。こんな私のような尊大なお客様がいる以上、ますます新たなサービスがあみだされていくのだろう。

サービスは「当たり前」になると「サービス」にはならない。なぜなら、通常の業務とみなされるから。

だから、「当たり前」にならない程度に「特別感」を提供し続けなければいけない。それがサービスのジレンマだ。

飽きられないサービスには、無限の「差異と反復」が営まれている。

「老舗」の持つ魅力は「何もしない」ことが生み出す豊かな「差異」だ。ほんとうは「何もしない」のではない。うなぎのタレをちびちび継ぎ足すように、一時たりとも変化を止めていない。しかし、お客にしてみれば「変わってない」という反復のイメージが、無限の意味を生み出すのだ。そしてそんなサービスこそ、お客様を尊大にしたり増長させたりしないサービスなのだろう。

もちろん、私にとっての最大の関心事は、教育における「サービス」のありかただ。

サービスとホスピタリティーとの違い、または茶の湯における「もてなし」など、時間があればそういった方面もそのうち勉強してみたい。

2014/10/19

アイディアの種はどこでも転がっている

京葉線東京駅のエスカレーターは、都内でも有数の高低差がある。とにかく深い。そして長い。

そこで問題になるのが「エスカレーター片側通行問題」である。

私はエスカレーターをかけ上がらずにゆっくり乗りたい派なんだけど、そうしたら左側の長い列に並ばないといけない。駅員さんもわざわざトラメガで両側乗車を呼びかけている始末。どうしたらこれが解消できるのだろう?

駆け上り専用エスカレーターを決める?

サクラを入れる?

駆け上れないよう等間隔で柵をつくる?

などなど、

そういう下らないアイディアを考えているのが楽しい。

ちなみにこの難問は未だ解決されていない。

そこで問題になるのが「エスカレーター片側通行問題」である。

私はエスカレーターをかけ上がらずにゆっくり乗りたい派なんだけど、そうしたら左側の長い列に並ばないといけない。駅員さんもわざわざトラメガで両側乗車を呼びかけている始末。どうしたらこれが解消できるのだろう?

駆け上り専用エスカレーターを決める?

サクラを入れる?

駆け上れないよう等間隔で柵をつくる?

などなど、

そういう下らないアイディアを考えているのが楽しい。

ちなみにこの難問は未だ解決されていない。

偶然が心地よい

通勤時間が長いので、通勤時間はたっぷり音楽を楽しむことができるようになった。

しかし、毎回聴く音源もそろそろ飽き始めたので。最近はもっぱらiPhoneのアプリからラジオをネット経由で聴くようにしている。高校生以来かな?

ラジオのよいところは、時折聞いたこともない曲で、しかもいいのとめぐり合うことができることだ。また、そうでなくても、自分の意思や好みとは無関係に、偶然との出会いに身を委ねているのは心地いい。

「主体的に、偶然に依存する」のってなんと心地よいものなのだろう。何でもかんでも見通しばかりよくなることで妙に息苦しい世の中になっているような気もする。そんな時に、ラジオ。おすすめです。

しかし、毎回聴く音源もそろそろ飽き始めたので。最近はもっぱらiPhoneのアプリからラジオをネット経由で聴くようにしている。高校生以来かな?

ラジオのよいところは、時折聞いたこともない曲で、しかもいいのとめぐり合うことができることだ。また、そうでなくても、自分の意思や好みとは無関係に、偶然との出会いに身を委ねているのは心地いい。

「主体的に、偶然に依存する」のってなんと心地よいものなのだろう。何でもかんでも見通しばかりよくなることで妙に息苦しい世の中になっているような気もする。そんな時に、ラジオ。おすすめです。

竜神池と実践的研究

昔、子ども時代大好きだった番組に「風雲たけし城」というのがあった。

たけし城でおなじみなのが「龍神池」というアトラクション。

池の中の足場を渡っていくんだけど、その足場が浮島のようになっていてずぶずぶと沈んでしまう。ずぶずぶと沈む前にひょいひょいと前に進んでいかないとクリアできない。

実践的研究は、この龍神池の歩みと似ている。

ちょっと勉強すれば、おいそれと「これは画期的な提案だ!」なんて言えなくなる。勉強すればするほど、ずぶずぶと底なしの池のように深い世界が待っている。自分の勉強がちっとも足りなかったこと、もっともっと広大な世界が広がっていることを痛感させられる。

しかし、立ち止まっては沈んでしまう。

だから、ひょいひょいと前に進んでいかなければいけない。すこしでも手がかり(足がかり?)となる土台を見つけ、立ち止まらずに進まないといけない。じっくりと沈んでいられるだけの時間は無い。目の前に授業を受ける子どもたちが待っているからだ。

だから、実践は常に不十分。いつも見切り発車だ。準備が足らなくて、すいません、と思いながら、おっかなびっくり授業をしている。それが私の情けない毎日なのだ。

たけし城でおなじみなのが「龍神池」というアトラクション。

池の中の足場を渡っていくんだけど、その足場が浮島のようになっていてずぶずぶと沈んでしまう。ずぶずぶと沈む前にひょいひょいと前に進んでいかないとクリアできない。

実践的研究は、この龍神池の歩みと似ている。

ちょっと勉強すれば、おいそれと「これは画期的な提案だ!」なんて言えなくなる。勉強すればするほど、ずぶずぶと底なしの池のように深い世界が待っている。自分の勉強がちっとも足りなかったこと、もっともっと広大な世界が広がっていることを痛感させられる。

しかし、立ち止まっては沈んでしまう。

だから、ひょいひょいと前に進んでいかなければいけない。すこしでも手がかり(足がかり?)となる土台を見つけ、立ち止まらずに進まないといけない。じっくりと沈んでいられるだけの時間は無い。目の前に授業を受ける子どもたちが待っているからだ。

だから、実践は常に不十分。いつも見切り発車だ。準備が足らなくて、すいません、と思いながら、おっかなびっくり授業をしている。それが私の情けない毎日なのだ。

2014/10/16

「価値」と「評価」は違う

ということを、あらためて、しみじみと、考えないといけないと思う。

私たちが行っている教育活動は、それが何らかの「価値あるもの」という信念があるからこそ行っている。しかし、その「価値あるもの」が「評価できるもの」とイコールであるかどうかは別次元の問題だ。「価値あるもの」が全て「評価できるもの」であるとは限らないからだ。

小説を創作する授業を検討しているときに、真っ先に言われるのが「それをどう評価するんですか?」という問題。評価できないものは授業として成立しないとでも言うのだろうか?……でも、今の授業の流れは明らかにそう。

でも、「評価」が難しくても、「価値」があれば断行する。それが教育というものじゃないのかな?

ただその「価値」というのは大勢の人から「価値あるもの」として共感してもらわないことには「価値」は生まれないというからくりがある。

たとえば紙切れや金属片で作られたお札やコインは、紙の原価とか、金属の材料費以上の「価値」を多くの人によって共有されているからこそ、500円玉として、一万円札として「評価」されているのだ。

評価は難しくても価値あるものとして共感してもらえるように伝え続けることが重要なのだろう。

私たちが行っている教育活動は、それが何らかの「価値あるもの」という信念があるからこそ行っている。しかし、その「価値あるもの」が「評価できるもの」とイコールであるかどうかは別次元の問題だ。「価値あるもの」が全て「評価できるもの」であるとは限らないからだ。

小説を創作する授業を検討しているときに、真っ先に言われるのが「それをどう評価するんですか?」という問題。評価できないものは授業として成立しないとでも言うのだろうか?……でも、今の授業の流れは明らかにそう。

でも、「評価」が難しくても、「価値」があれば断行する。それが教育というものじゃないのかな?

ただその「価値」というのは大勢の人から「価値あるもの」として共感してもらわないことには「価値」は生まれないというからくりがある。

たとえば紙切れや金属片で作られたお札やコインは、紙の原価とか、金属の材料費以上の「価値」を多くの人によって共有されているからこそ、500円玉として、一万円札として「評価」されているのだ。

評価は難しくても価値あるものとして共感してもらえるように伝え続けることが重要なのだろう。

アマゾンの「五つ星レビュー」で「感想」から「批評」への脱皮を。

昨日から「走れメロス」の鑑賞の授業をスタートさせている。

通読して設定を確認した後、200字で、いわゆる「初発の感想」を書かせたんだけど、そこで一工夫。Amazonのレビューのように、五つ星をつけてもらい、それにコメントするという活動にした。

実際の「走れメロス」のAmazon上のレビューはこちら。

ちょっとした違いなんだけど書き方を変えることで「読後の感想」から「読み手を意識した作品批評」へとモードが明らかに変わっているのを感じる。星をいくつに設定するかという「迷い」が、その人なりの作品評価を含んだ読みに仕向けることができたのだろう。

もちろん、一読した後のコメントだから、不十分な読みも散見される。しかし、その不十分なコメントだからこそ、かえってお互いの読みを刺激するものとなっている。

今日の授業では、お互いの五つ星コメントを交流しあった後、さらに実際のAmazon上での「走れメロス」のレビューもみんなで読んでいった。

高校生が書いたレビューや、中学生時代に読んで、大人になってから読み返した人が書いたレビュー、穏当な評価と過激な評価など、さまざまな観点があってとても面白い。一つの作品でもこれだけ評価が分かれる問題作なんだと言うことを、Amazonのレビューを読み合うことで気づくことができたと思う、

通読して設定を確認した後、200字で、いわゆる「初発の感想」を書かせたんだけど、そこで一工夫。Amazonのレビューのように、五つ星をつけてもらい、それにコメントするという活動にした。

実際の「走れメロス」のAmazon上のレビューはこちら。

ちょっとした違いなんだけど書き方を変えることで「読後の感想」から「読み手を意識した作品批評」へとモードが明らかに変わっているのを感じる。星をいくつに設定するかという「迷い」が、その人なりの作品評価を含んだ読みに仕向けることができたのだろう。

もちろん、一読した後のコメントだから、不十分な読みも散見される。しかし、その不十分なコメントだからこそ、かえってお互いの読みを刺激するものとなっている。

今日の授業では、お互いの五つ星コメントを交流しあった後、さらに実際のAmazon上での「走れメロス」のレビューもみんなで読んでいった。

高校生が書いたレビューや、中学生時代に読んで、大人になってから読み返した人が書いたレビュー、穏当な評価と過激な評価など、さまざまな観点があってとても面白い。一つの作品でもこれだけ評価が分かれる問題作なんだと言うことを、Amazonのレビューを読み合うことで気づくことができたと思う、

2014/10/15

初心者同士だからよい

今日は月例の授業研究。

音楽で。みんなでヴァイオリンを弾く授業をやっていた。

ヴァイオリンというと高級そうなイメージだが、安いのだと数千円でも買えるのだそうだ。これを生徒数分買ってグループで練習する。

残念ながら授業は見られなかったのだが、協議会で興味深い気づきが得られた。

それは「初心者同士だからよい」という意見から。

音楽で。みんなでヴァイオリンを弾く授業をやっていた。

ヴァイオリンというと高級そうなイメージだが、安いのだと数千円でも買えるのだそうだ。これを生徒数分買ってグループで練習する。

残念ながら授業は見られなかったのだが、協議会で興味深い気づきが得られた。

それは「初心者同士だからよい」という意見から。

ヴァイオリンなんて見たことはあっても弾いたことのある生徒はいない。だから、みんな初心者で、おっかなびっくり弾いていくわけだが、みんなが初めてだか

ら、引け目を感じることなく、互いの音を聴きあって、探り探り練習をしていった。そして、うまく弾けた子はその技を伝授していく。そういうやりとりが自然

に生まれてくる学び合いに発展していったようだ。

技がどのように広がっていったか、それに言葉がどれくらい貢献していたか、いなかったか、授業を参観していたら是非知りたかった。

技がどのように広がっていったか、それに言葉がどれくらい貢献していたか、いなかったか、授業を参観していたら是非知りたかった。

授業の本質でないところに、つい気を取られちゃうという話

1

ある研究授業を参観したときの話。

授業の内容はとても感銘を受けるすばらしいものだったのだが、協議会がいまいちだった。出てきた質問がうーん、というものだったからだ。

「あのー、授業で使っているプリントは、どのように保存されているんでしょうか?」って、そこを聞く?。

きっとその先生にとっては、プリントを効率よく管理することが日々の授業の課題だったんだろう。しかしそんな些末なことで、わざわざ時間を取って質問しなくても……と思ってしまった。

授業の本質でないところに、どうも目が行ってしまうようなのだ。(本当は深い意図があったのかもしれないが、それはわからない)

ある研究授業を参観したときの話。

授業の内容はとても感銘を受けるすばらしいものだったのだが、協議会がいまいちだった。出てきた質問がうーん、というものだったからだ。

「あのー、授業で使っているプリントは、どのように保存されているんでしょうか?」って、そこを聞く?。

きっとその先生にとっては、プリントを効率よく管理することが日々の授業の課題だったんだろう。しかしそんな些末なことで、わざわざ時間を取って質問しなくても……と思ってしまった。

授業の本質でないところに、どうも目が行ってしまうようなのだ。(本当は深い意図があったのかもしれないが、それはわからない)

2

11月から行う単元に向けて構想や準備を進めている。

ゲストティーチャーもたくさん関わるけっこう大がかりな単元だから、こっちも気合いを入れて準備をしている。

・授業の場所はどこがいいかな?やっぱり図書室?

・グループ編成はどうしようかな? 座席配置は?

・道具はどれくらい用意したらいいだろうか???

などなど、細部まで詰めていけばきりがない。しかし、この細部を考えるのが楽しくなってしまう。そして、どうでもいい、授業の本質でないところに、どうも目が行ってしまう。

もちろん、そういう細部が、ある一定の影響を与えることはあるだろう。しかし、どのような力を取り上げるか、それをどう高めるかという、授業で最も重要な ことを棚上げにして、些末なことにかかずらわるのは、ある意味ラクでもあるし、楽しいので、ついついそちらに目が行ってしまう。

そこに、大きな落とし穴が待っているのだと思う。自らの戒めとして。

11月から行う単元に向けて構想や準備を進めている。

ゲストティーチャーもたくさん関わるけっこう大がかりな単元だから、こっちも気合いを入れて準備をしている。

・授業の場所はどこがいいかな?やっぱり図書室?

・グループ編成はどうしようかな? 座席配置は?

・道具はどれくらい用意したらいいだろうか???

などなど、細部まで詰めていけばきりがない。しかし、この細部を考えるのが楽しくなってしまう。そして、どうでもいい、授業の本質でないところに、どうも目が行ってしまう。

もちろん、そういう細部が、ある一定の影響を与えることはあるだろう。しかし、どのような力を取り上げるか、それをどう高めるかという、授業で最も重要な ことを棚上げにして、些末なことにかかずらわるのは、ある意味ラクでもあるし、楽しいので、ついついそちらに目が行ってしまう。

そこに、大きな落とし穴が待っているのだと思う。自らの戒めとして。

2014/10/13

道徳資料「江戸しぐさ」から垣間見える道徳教育の実情

文科省が全国の小学生に配布している資料に「江戸しぐさ」が掲載されているということが大きな話題となっている。

どうも「江戸しぐさ」は時代考証的にかなりまゆつば物らしいのだ。

私は「江戸しぐさ」が教材に取り入れられる過程そのものに、おとなが考える「道徳教育」の何とも言えない実情、実態がはらんでいるような気がしてならない。

・ちょっと調べれば真偽がわかるようなネタをなぜ取り入れるのか?

・何となく「本当にあったいい話」だから入れとけみたいなノリで掲載しちゃったんじゃないか?

・むしろ、この教材をおかしいなと思うような子はいないのだろうか?

子どもは「いちゃもん」が大好きだ。少しでも間違いを発見したら鬼の首を取ったように生き生きと喜ぶ。

大人だったら「それくらいでわやわや言うなよ」というくらいのピンポイントのところもすかさずに指摘をする。

そこが子どもの賢さであり、まっすぐな好奇心の表れなのだ。そしてそれが批判的思考力の萌芽ともなる。難癖やいちゃもんにとどまらずに、他者に向けて筋道を立てて説明できる論理性を身についたり、とことん追求する態度が持続したりするように仕向けていくことができれば、生涯発揮していくことのできる創造的な批判力となっていくのだろう。

しかし、どうやら、お国の考える「道徳教育」には「批判的思考力」の育成は含まれていないらしい。

誰か「江戸しぐさ」の資料を「真理愛」で取り上げてくれないかなあ。

どうも「江戸しぐさ」は時代考証的にかなりまゆつば物らしいのだ。

私は「江戸しぐさ」が教材に取り入れられる過程そのものに、おとなが考える「道徳教育」の何とも言えない実情、実態がはらんでいるような気がしてならない。

・ちょっと調べれば真偽がわかるようなネタをなぜ取り入れるのか?

・何となく「本当にあったいい話」だから入れとけみたいなノリで掲載しちゃったんじゃないか?

・むしろ、この教材をおかしいなと思うような子はいないのだろうか?

子どもは「いちゃもん」が大好きだ。少しでも間違いを発見したら鬼の首を取ったように生き生きと喜ぶ。

大人だったら「それくらいでわやわや言うなよ」というくらいのピンポイントのところもすかさずに指摘をする。

そこが子どもの賢さであり、まっすぐな好奇心の表れなのだ。そしてそれが批判的思考力の萌芽ともなる。難癖やいちゃもんにとどまらずに、他者に向けて筋道を立てて説明できる論理性を身についたり、とことん追求する態度が持続したりするように仕向けていくことができれば、生涯発揮していくことのできる創造的な批判力となっていくのだろう。

しかし、どうやら、お国の考える「道徳教育」には「批判的思考力」の育成は含まれていないらしい。

誰か「江戸しぐさ」の資料を「真理愛」で取り上げてくれないかなあ。

2014/10/12

これからの「学習指導案」にむけて〜地図やナビがなくてもなぜ目的地にたどり着けるか〜

先日の学習指導案についての投稿が思わぬ反響を得たようだ。

ブログの管理者には閲覧数を知ることができるんだけど、この投稿は今までではあり得ないくらいの閲覧数。びっくりだ。

もうすこし「学習指導案」について考えてみたいと思う。しかも「地図」のアナロジーで。

唐突だが、私たちは地図やナビゲーションがなくてもある程度の範囲であれば目的地に到達することができる。たとえば、私が生まれ育つ県内であれば、わざわざカーナビなんかつかわなくても、だいたいの感覚で目的地に到達できる。

そのときに、何を、どう見ているのか。

・だいたいの方向を知っている。

・道よりも、景色や遠くのランドマークを見ている(山の見え方など)

・大きい幹線道路、細い道などを評価しながら進んでいる。(細い道は袋小路になりそうだから避けるとか)

・目的地の建物などを見たことがある、あるいは知っている。

・そして、もし袋小路だったり明らかに方向を間違えた場合は引き返し、目指す目的地や方向に軌道修正をしながら進んでいくことができる。

・もちろん、案内の看板や国道番号などは重要な情報源となるだろう。

↑これらの条件があることが「土地勘」の正体であろう。

いっぽう、最近はカーナビに頼り切っているので、なかなか道を覚えられなくなった。

カーナビでの走行は次のような特徴を持っている。

・方向感覚よりも、通る道路を優先する。(あきらかに反対の方向でも、カーナビが示す道路に進もうとする)

・幹線道路か、狭い路地かはあまり関係ない。

・目的地の建物よりも、住所を重視するため、到着しても建物に入れないことがある。

・常に最短距離を走ろうとする。

・明らかに間違えた道路を通った場合は、取りあえず180度引き返して正しいルートに戻る選択をとる。(性能のいいカーナビだったらその場で経路を検索してくれるものもあるだろう)

これは、何を言いたいかというと、「目的地」に到達するための、人間と機械(カーナビ)との思考の違いがどのような点にあるかと言うことだ。

人間が目的地に到達できるのは、道路すべてを知り尽くしていなくてもよい。ある程度の感覚で進むことができる。そしてほとんどの場合は、それで何とかなる。(むしろ、知っている道路しか進めないのであれば、地図やカーナビをひとときたりとも手放すことができない)

そのときに重要なのは、ゴールのイメージ、土地勘、そしていつでも方向転換できる柔軟性だ。

道路や地形をその場で解釈し、目的地から外れそうな気配を感じたら、そこで舵を切り替える。それこそが、機械にはない人間の「知性」であると言える。

多くの学習指導案という「地図」が、それだけでは実際にはほとんど役に立たないのは、できの悪い地図に気をとられて、道に迷っている旅行者のようなものであるからなのだだ。

「ゴールのイメージ」「土地勘(ランドマークとか、地形など)」「方向転換する指針」を明確にするための「学習指導案」の存在こそが、現場で力を発揮するのではないか。

ちょっと抽象的な議論になってしまったが、時間が無いのでとりあえずここまで。

ブログの管理者には閲覧数を知ることができるんだけど、この投稿は今までではあり得ないくらいの閲覧数。びっくりだ。

もうすこし「学習指導案」について考えてみたいと思う。しかも「地図」のアナロジーで。

唐突だが、私たちは地図やナビゲーションがなくてもある程度の範囲であれば目的地に到達することができる。たとえば、私が生まれ育つ県内であれば、わざわざカーナビなんかつかわなくても、だいたいの感覚で目的地に到達できる。

そのときに、何を、どう見ているのか。

・だいたいの方向を知っている。

・道よりも、景色や遠くのランドマークを見ている(山の見え方など)

・大きい幹線道路、細い道などを評価しながら進んでいる。(細い道は袋小路になりそうだから避けるとか)

・目的地の建物などを見たことがある、あるいは知っている。

・そして、もし袋小路だったり明らかに方向を間違えた場合は引き返し、目指す目的地や方向に軌道修正をしながら進んでいくことができる。

・もちろん、案内の看板や国道番号などは重要な情報源となるだろう。

↑これらの条件があることが「土地勘」の正体であろう。

いっぽう、最近はカーナビに頼り切っているので、なかなか道を覚えられなくなった。

カーナビでの走行は次のような特徴を持っている。

・方向感覚よりも、通る道路を優先する。(あきらかに反対の方向でも、カーナビが示す道路に進もうとする)

・幹線道路か、狭い路地かはあまり関係ない。

・目的地の建物よりも、住所を重視するため、到着しても建物に入れないことがある。

・常に最短距離を走ろうとする。

・明らかに間違えた道路を通った場合は、取りあえず180度引き返して正しいルートに戻る選択をとる。(性能のいいカーナビだったらその場で経路を検索してくれるものもあるだろう)

これは、何を言いたいかというと、「目的地」に到達するための、人間と機械(カーナビ)との思考の違いがどのような点にあるかと言うことだ。

人間が目的地に到達できるのは、道路すべてを知り尽くしていなくてもよい。ある程度の感覚で進むことができる。そしてほとんどの場合は、それで何とかなる。(むしろ、知っている道路しか進めないのであれば、地図やカーナビをひとときたりとも手放すことができない)

そのときに重要なのは、ゴールのイメージ、土地勘、そしていつでも方向転換できる柔軟性だ。

道路や地形をその場で解釈し、目的地から外れそうな気配を感じたら、そこで舵を切り替える。それこそが、機械にはない人間の「知性」であると言える。

多くの学習指導案という「地図」が、それだけでは実際にはほとんど役に立たないのは、できの悪い地図に気をとられて、道に迷っている旅行者のようなものであるからなのだだ。

「ゴールのイメージ」「土地勘(ランドマークとか、地形など)」「方向転換する指針」を明確にするための「学習指導案」の存在こそが、現場で力を発揮するのではないか。

ちょっと抽象的な議論になってしまったが、時間が無いのでとりあえずここまで。

2014/10/11

指導案検討中心の授業研究がなぜ機能しないか、そのささやかな代案。

多くの学校の校内研究、研究授業では必須のツールとなっているのが「学習指導案」だ。

1の「なぜ取り上げるか」は、教師である自分の切実な関心や問題意識、子どもにとっての授業の価値が語られるだろう。「教科書に書いてあるから」「学習指導要領に書いてあるから」なんているのは論外だ。もし「教科書に書いてあるから」だとしても、それを掘り下げて、自分なりにとらえた学習の価値を語られるようになっていないと、自信を持って授業はできない。

授業は、事前のプランやプログラム通りに進むわけない。むしろ、プログラムから逸脱した要素、はみ出したものにこそ価値があり、発見があるのだ。「授業者の見えてない世界を見る」のこそが「研究」なのだから。

「プログラム」中心のコンピュータの知と、状況的行為の知性をもった人間との関連についてはこの著書に詳しい

そう考えると、事前に指導案を熟知している参観者と、むしろ指導案を事前に全く読まずに、その場で授業の価値や印象を述べる人と、様々な観点で授業後のディスカッションをしたほうが、面白い発見があるかもしれない。むしろ指導案を作ったり、事前に熟読することで、授業の見方が固定されてしまうこともありうるからだ。

関連して、以前こんなことを考えた。

→理想の「研究授業」論理・創造・批判・感性

→「学習指導案」をめぐるあれこれ

結論から言うと、私は、学習指導案はほとんど不要だと思っている。

その理由は次の5個だ。

1 指導案の書式や内容が煩雑で、作成に膨大な手間がかかる。

2 指導案が単なるつじつま合わせの「アリバイ作り」となってリアルな授業で使えなくなる。

3 指導案にいろいろな人が「ご指導」していく中で、その人が本当にやりたいこと、できることとかけ離れてしまう。

4 むしろ指導案通りにやることで、授業が生気ないものになりがちだ。

5 大げさすぎて、普段の授業で使えるようなフォーマットとなっていない。活用できない。

「ほとんど不要」といったのは、ある程度は必要ということでもある。(教育実習生や新卒、若手の教師など、形だけでも、授業や教科の構造を勉強するためには有効だろう)

事前に、授業について自分の考えを書いて整理することは必要だし、有効なのは間違いない。

しかし、私は「最低限」ということであれば、次の3つでいいのではないかと思う。

1、なぜこの授業を取り上げるか

2、授業のねらいは何か

2、授業でやること、手順はどのように進めるか

しかも、曖昧にぼやかさずに、箇条書きで。

1の「なぜ取り上げるか」は、教師である自分の切実な関心や問題意識、子どもにとっての授業の価値が語られるだろう。「教科書に書いてあるから」「学習指導要領に書いてあるから」なんているのは論外だ。もし「教科書に書いてあるから」だとしても、それを掘り下げて、自分なりにとらえた学習の価値を語られるようになっていないと、自信を持って授業はできない。

2の「授業の狙い」は、授業の目指すゴールだ。

多くの授業は、ゴールが不明確だったり方針が定まっていないのでごちゃごちゃしてしまうことが多い。

ちなみに、授業によっては「教師の目標」と「子供の目標」が異なる場合も当然ありうる。

3の授業でやることは、全単元なり、50分・45分の授業をどういう流れや要素で展開するかという内容だ。

時系列的に書く場合もあるし、要素を書きだす場合もあるだろう。その粗密は扱う単元や授業の規模によって変わってくるだろう。